前回は、法隆寺についての記事を書いたところであるが、その東院伽藍に隣接する場所に中宮寺が存在する。もはや法隆寺の一部でいいのではないかとも思えなくはない…

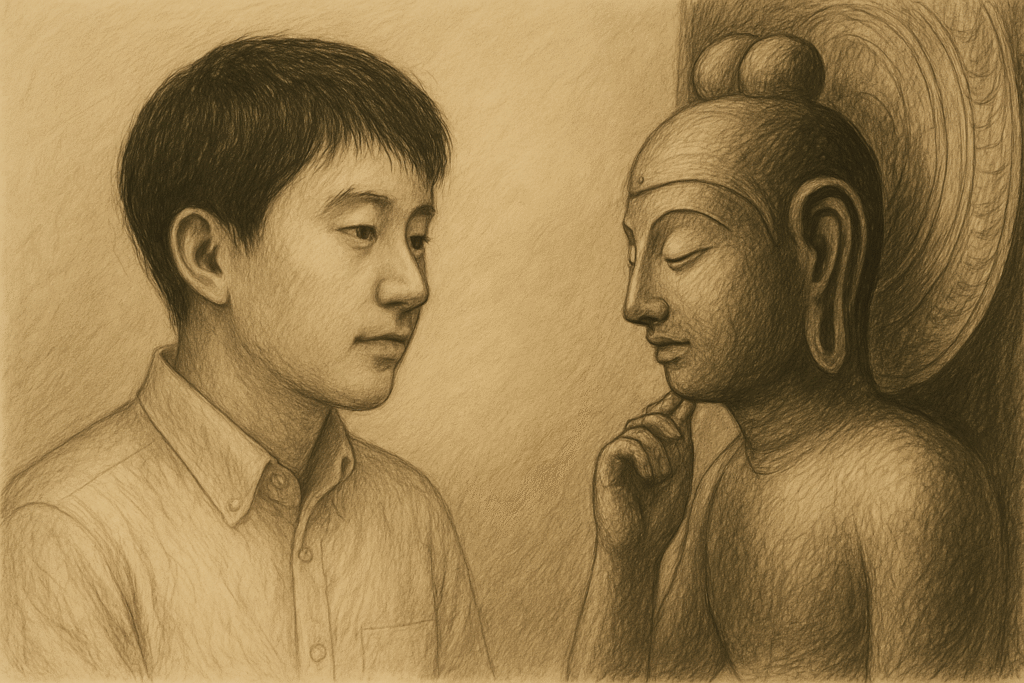

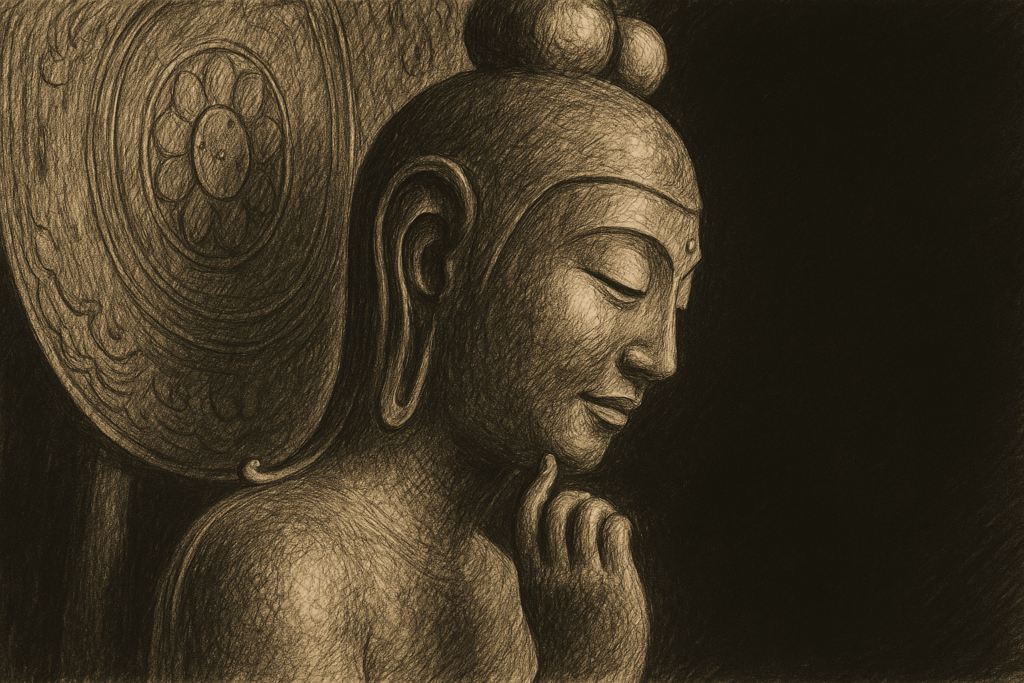

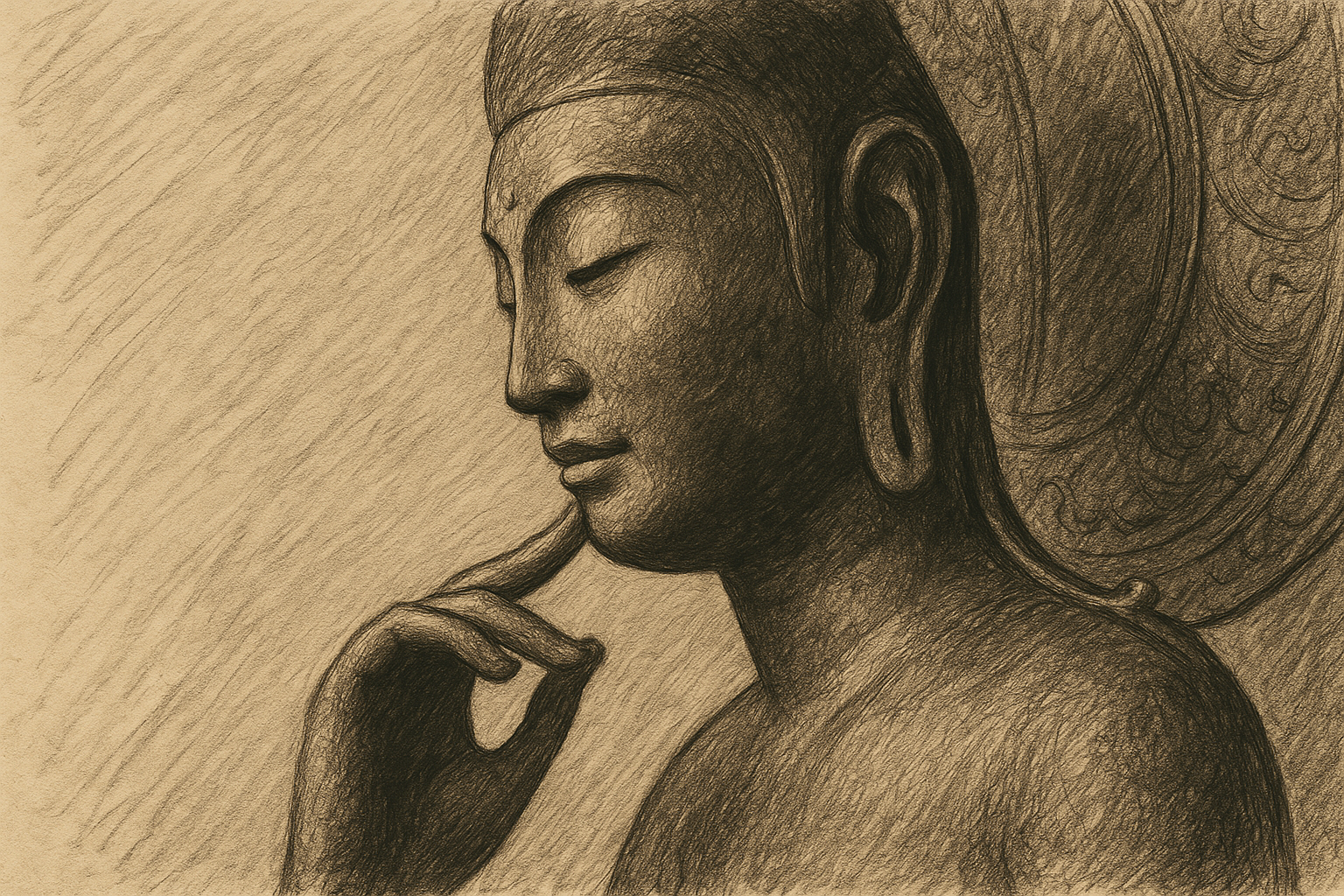

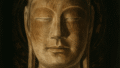

中宮寺の見どころは、菩薩半跏像である。まさにそこに尽きると言っても過言ではない。拝観料が600円かかるため、この国宝・菩薩半跏像を見たいかどうかで、参拝するか否かを決定してもいいと思う。

個人的には、飛鳥彫刻の最高傑作とも呼ばれるこの像を一目見たいという思いが強かったので、訪れることにした。

見どころがシンプルな寺なので、記事のボリュームはどうしても少なくなるが、参考にしていただければ幸いである。

中宮寺とは

中宮寺は飛鳥時代、聖徳太子の母・穴穂部間人皇后によって、現在地より約500m東方に創建された。旧地の発掘調査では、四天王寺式伽藍配置であったことが判明している。四天王寺式伽藍配置とは、南から北へ向かって中門、五重塔、金堂、講堂を一直線に並べ、それを回廊が囲む形式で、日本では最も古い建築様式の一つである。そういえば、法隆寺は、金堂と五重塔が並んでいたので、四天王寺式とは違った。そこにも大きな意味がありそうだ。

中宮寺の話に戻って、旧地の発掘調査で、飛鳥の向原寺(桜井尼寺)と同系統の古瓦が出土していることから、法隆寺は僧寺、中宮寺は尼寺として初めから計画されていたと考えられている。

平安時代には、寺運衰退し、宝物の主なものは法隆寺に移され、菩薩半跏像のみ安置されているような状態になっていた。その後も、たびたび火災に遭うなどにより、旧地への再建はならず、法隆寺東院の傍らに避難し、現在の位置に寺がある。

当寺は、圓照寺・法華寺とともに、大和三門跡尼寺に数えられ、その中でも最も創建の古い尼寺である。日本において、尼寺は珍しいものではないが、飛鳥時代から1400余年の永きに渡り、尼寺として存続しているのは中宮寺のみであることから、唯一無二の存在であると言える。

境内を散策

法隆寺東院を出てすぐそばに、中宮寺の入口がある。先ほどの門を入っていくと、下の写真のような道が続く、奥に入っていくと本堂が現れる。

こちらの写真が本堂である。こちらは、高松宮妃殿下の発願により吉田五十八という方が設計し、昭和43年に完成した。比較的に新しい建物である。

こちらの本堂に菩薩半跏像が安置されている。当然写真は禁止されているので、どのような像であるかについては下記HPを参考にしていただきたい。

本尊 – 聖徳宗 中宮寺 公式ホームページ

本堂に入ると、映像で菩薩半跏像などの説明をしてもらえる。説明動画を見た後も、様々な角度から菩薩半跏像を眺めてみる。とても美しく、神秘的な魅力を感じる。飛鳥時代にこのような像が作れることにも驚きだ!!

菩薩半跏像について、少し説明を加える。東洋美術における「考える像」として有名であり、飛鳥彫刻の最高傑作との呼び声も高い。また、口元には飛鳥仏特有の優雅なアルカイックスマイルをたたえており、エジプトのスフィンクス、レオナルド・ダ・ヴィンチ作のモナリザと並んで「世界三大微笑像」とも呼ばれている。

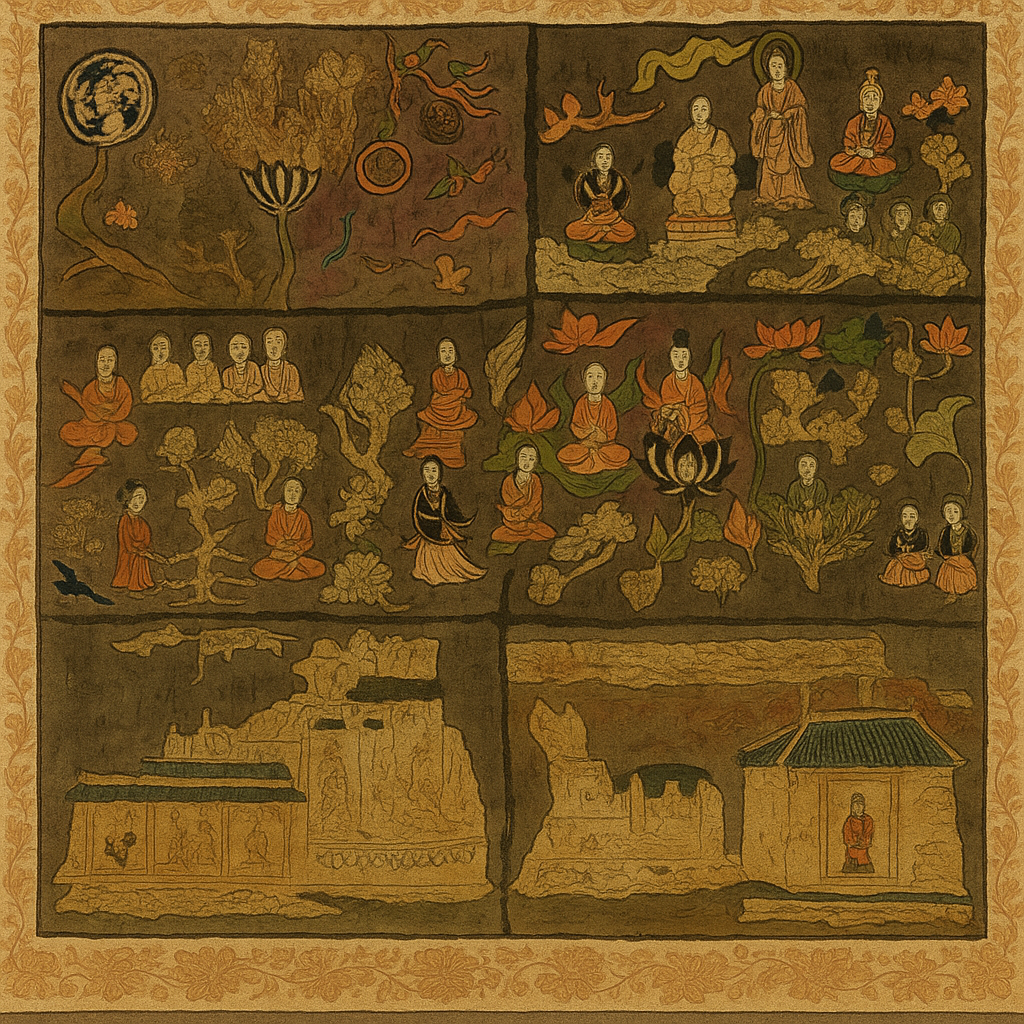

また、天寿国曼荼羅繍帳も見どころの一つとなっている。

日本最古の刺繍遺品として知られる「天寿国曼荼羅繍帳(てんじゅこくまんだらしゅうちょう)」は、推古天皇30年(622)、聖徳太子の妃である橘大郎女が、太子が亡くなったのち、宮中の女官に命じて、太子が往生なされている天寿国のありさまを刺繍させたものである。

「天寿国」とは、仏教的理想世界を象徴する浄土的な国で、太子が往生した場所だと信じられていた。深く太子を敬慕していた橘大郎女は、その冥福を祈り、また来世での再会を願って、太子が往生したとされる「天寿国」の様子を刺繍によって表したと伝えられている。

年を経るにつれて曼荼羅は破損し、現存するものは往時のほんの一部にすぎないが、紫羅の上に、白・赤・黄・青・緑・紫・樺色などのより糸 をもって伏縫の刺繍が施された繍帳は、鮮麗な色彩を残している。七世紀中頃の染色技術、服装、仏教信仰などを知るうえで貴重な遺品といえる。

なお、現在、本堂に安置されているものは複製で、実物は奈良国立博物館に寄託されている。

まとめ

こじんまりとしたお寺で、主に菩薩半跏像くらいしか言及するところがなかったので、記事を作成する側からは少しつらいところであった。

ただ、菩薩半跏像の美しさには目を見張るものがあるので、個人的には来てみて良かったかなぁと感じている。まあ、せっかく法隆寺を訪れるのであれば、お隣さんなので立ち寄ってみてはいかがでしょうか?

また、尼寺としての歴史が深い。本記事の冒頭で、法隆寺の一部でもいいのではという発言をしていたが、その歴史を考えればやはり別の寺として独立させる価値は十分にあるのではないかと思う。

ではでは

コメント