奈良観光2日目。

今日は、新幹線など長距離の移動がないので、丸一日寺社巡りに時間を使えることもあり、張り切っている♪

コースは次のとおりである。

JR奈良駅⇒興福寺⇒東大寺⇒春日大社⇒新薬師寺⇒白毫寺⇒JR奈良駅

全体的な感想からお伝えすると、最初の2寺だけでもかなりのボリュームであるので、予定を詰め込みすぎたともいえる。1日の予定を興福寺~春日大社くらいに抑えた方が無難である。ただ、最初の3寺社は、奈良の定番観光スポットであり、混雑が気になるところである。人混みが嫌いな私にとっては少し憂鬱だった。それでも、奈良に初めてきて、興福寺の貴重な国宝や奈良の大仏を見ない訳にもいかないが…

一方、最後の2寺は、それぞれ魅力があり、静かな場所なのでとても好感が持てる。余力があれば是非とも訪れていただきたい場所だ。

それではまず、興福寺についてご紹介していきたいと思う。

興福寺とは?

興福寺は、法相宗の大本山であり、世界遺産に登録されている。

その前身である「山階寺」は、天智8年(669)に藤原鎌足が重い病気を患った際に、夫人である鏡女王が夫の回復を祈願して釈迦三尊や四天王などの諸仏を安置するために造営したものと伝えられている。そして、壬申の乱の後、場所が移され、「厩坂寺」と名付けられる。さらに、和同3年(710)、平城遷都の際、藤原不比等の計画によって移され、「興福寺」と名付けられた。

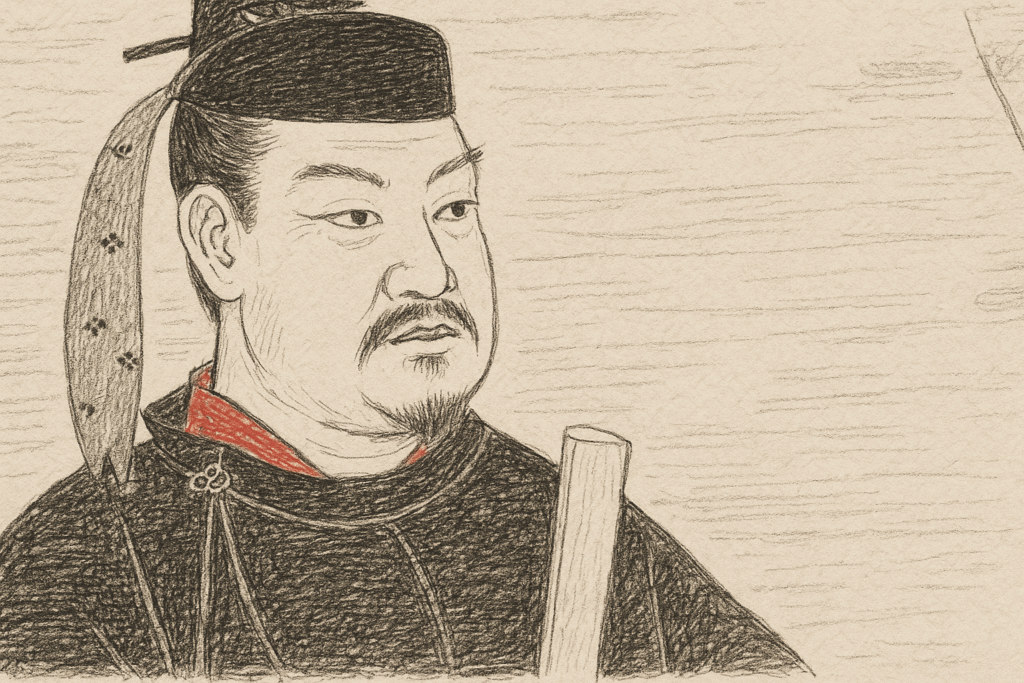

ちなみに、藤原不比等という人物は、中臣鎌足(後の藤原鎌足)の次男とされ、藤原氏を政治的に大きく成長させた人物である。天武天皇・持統天皇の次代から仕え、律令国家体制の確立に深く関与した。特に、養老律令(718年)の編纂に主導的な役割を果たし、日本の律令制度の基盤を整えた。

その後は、天皇や皇后、また藤原氏の手によって次々と堂塔が建てられ整備が進められ、奈良時代には四大寺、平安時代には七大寺の一つに数えられ、特に摂関家・藤原北家との関係が深い寺である。

なお、興福寺の場所は、近鉄奈良駅から徒歩10分程度なので、アクセスしやすいといえる。JR奈良駅からも徒歩20分程度で行くことができる。

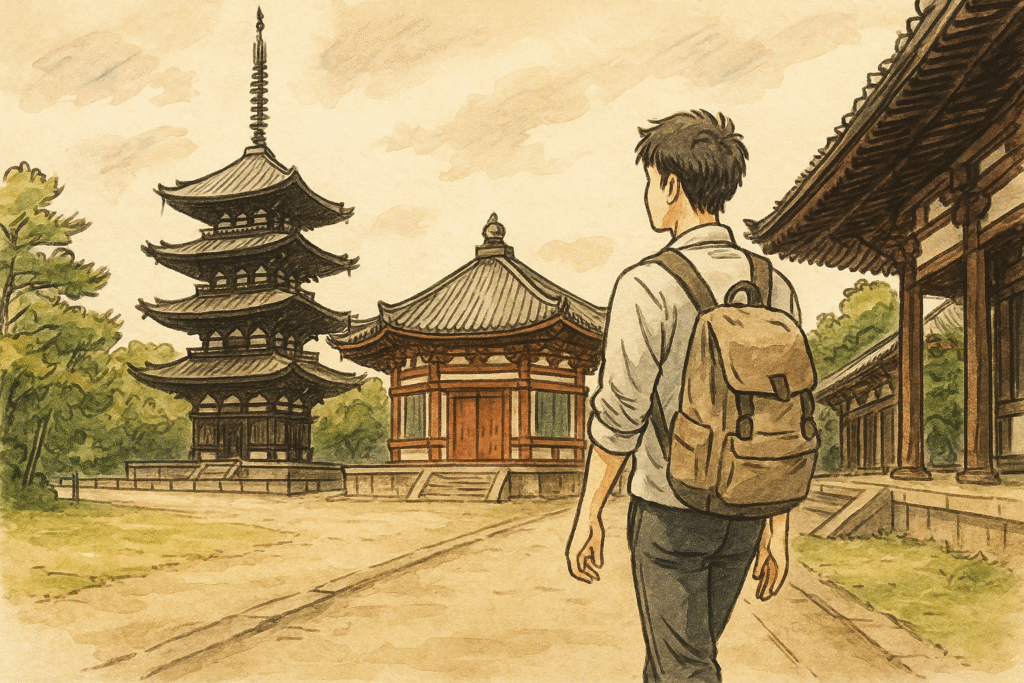

境内を散策

境内を巡るにあたって、一番の注目はなんといっても国宝館である!!

貴重な作品が多いが、私が特に注目したのは、次の3点である。

写真を撮ることはできないので、気になる方は興福寺のHPをご覧いただきたい。

検索結果: – 法相宗大本山 興福寺

①木造 釈迦如来像頭部(鎌倉時代・重文)

天才仏師・運慶作とされる。鎌倉を中心に歴史散歩をしている私にとって、鎌倉時代に活躍した運慶は特に注目している人物である。

運慶作品の特徴は、顔立ち、表情にはまさにそこに生きているような迫真性、存在感が溢れていると感じられる。しかし、運慶の作品は必ずしも現実に忠実な訳ではない。彼の作品の肉体表現について、実在の人間ではめったにあり得ないような筋肉の盛り上がり、体の厚みがあることが多い。

つまり、運慶作品はデフォルメされていることが多い。ただ、デフォルメされていても、それをそうと気づかせない。まるで現実そのままであるかのように感じられる。この作品は、頭部しか残っていないので、その特徴ははっきりとしていないように見えるけれども…

なお、こちらの仏像は、享保2年(1717)の西金堂の火災時に頭部のみが救われ、銘文からその本尊釈迦如来像の頭部だと判明した経緯がある。

運慶について紹介した記事はこちらである。

知ると10倍歴史散歩が楽しくなる 仏師・運慶 | くま吉の歴史散歩ブログ

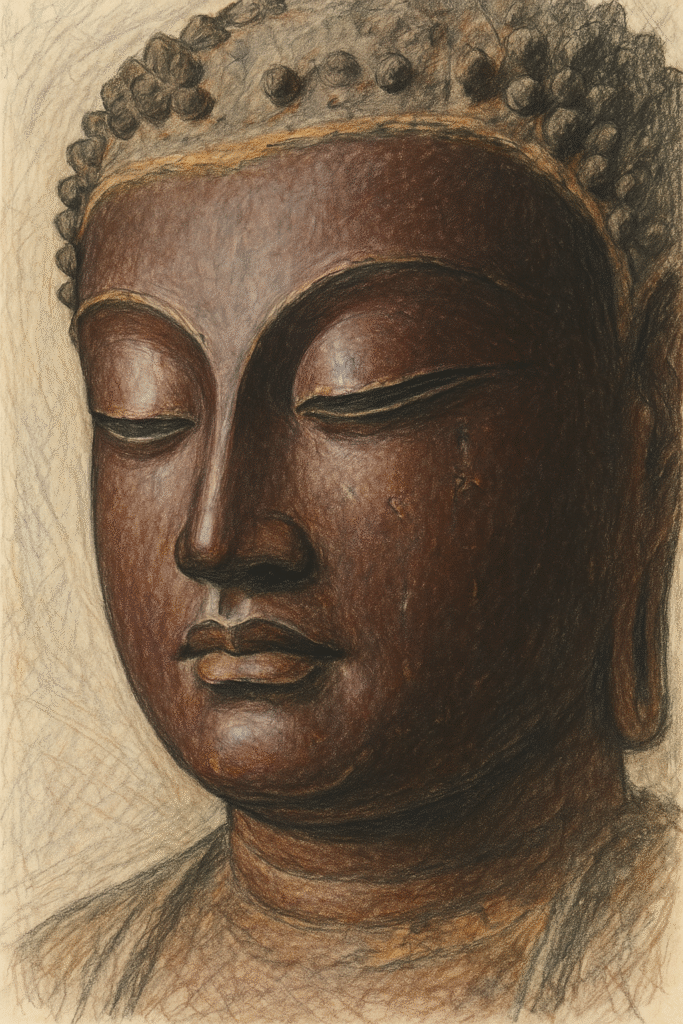

②木造 釈迦如来像(平安時代・重文)

平安時代に定朝という仏師が現れ、仏像づくりに革命をもたらした。定朝は寄木造を完成させたことで知られている。寄木造は、頭・体幹部を同等の価値を持つ複数の材を計画的・規則的に寄せて構成する技法のことをいう。定朝が、寄木造を発展させたことにより、大型仏像でも軽量化・量産化が可能になった。これにより、地方の寺院にも仏像が広く普及したとされている。

こちらの釈迦如来像は、その大仏師・定朝の様式を踏襲する作品である。

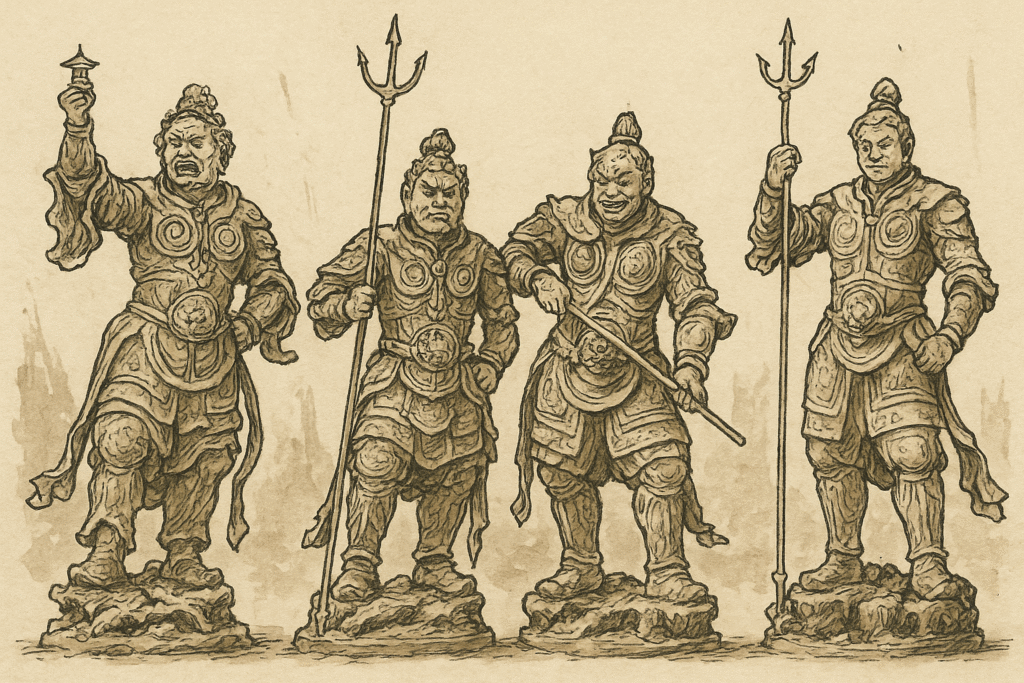

③阿修羅立像(奈良時代・国宝)

脱活乾漆造 八部衆立像の1つとして展示されている。その中でも、阿修羅像の美しさが際立っており、見る人を魅了する。もとはインド神話に登場する戦闘の神であったが、仏教に帰依してその守護神となった。3つの顔と6つの腕を持つ姿で表されている特徴である。仏教においては、怒りと戦いの象徴であり、嫉妬や争いに囚われる「心の迷い」を具現化した存在であるようだ。

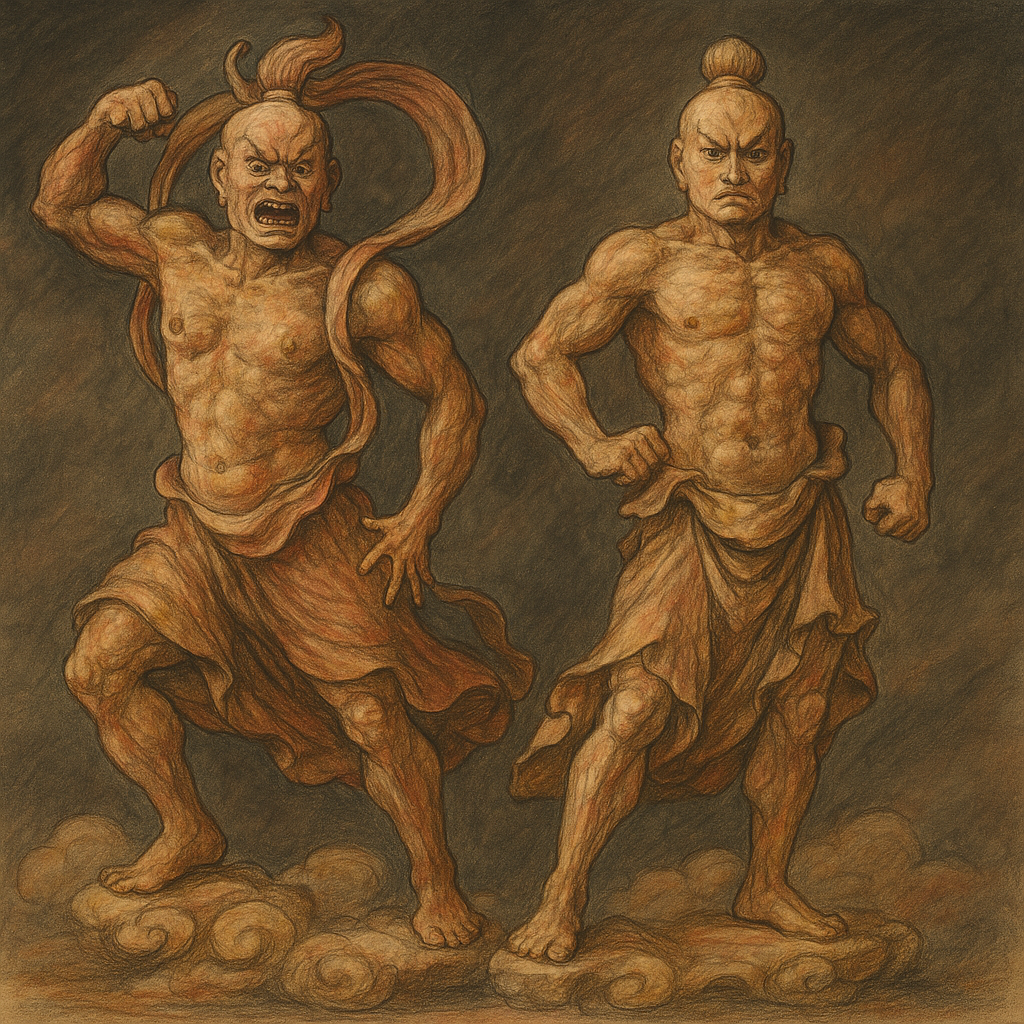

【おまけ】木造 金剛力士像(鎌倉時代・国宝)

金剛力士像は口を開いた阿形と閉じた吽形を一組としている。

実際に見ると分かるが、写実性、激しい動き、力強さが顕著で、強い風が意識され、筋肉が隆起し、血管が浮き上がるなど、まさに鎌倉彫刻であるなぁと感じることができる。その姿は、後世の金剛力士像の規範ともなっている。

こちらもものすごい作品なので、おまけに含ませていただいた。

中金堂

中金堂も見逃すことができない。興福寺の中でもひときわ目立つ建物である。

中金堂は興福寺伽藍の中心になる最も重要な建物で、寺伝では創建者を当時の日本の律令制度をまとめ、藤原氏の栄光の基礎を築いた藤原不比等とされる。創建当初の中金堂の規模は当時の奈良朝寺院の中でも第一級であった。

さて、現在の中の様子はどうなっているのだろうか?写真は興福寺のHPを参考にしていただきたい。

中金堂 アーカイブ – 法相宗大本山 興福寺

興福寺の本尊 釈迦如来坐像を中心に、仏像が配置されている。私が注目したのは、木造 四天王立像(鎌倉時代・国宝)。像の動きがダイナミックであり、力強い!!まさに鎌倉彫刻の特徴を持っているといえる。

その他の注目建物

その他の注目建物を紹介していく。

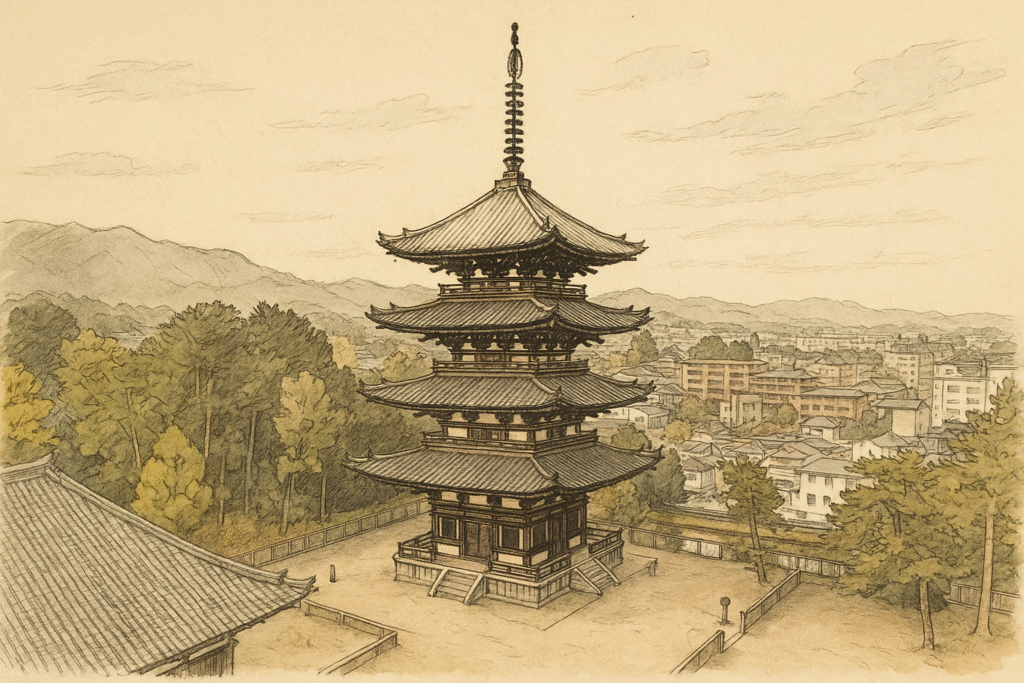

まずは五重塔(現在は、保存修理中…)。

興福寺の五重塔は、天平2年(730)興福寺の創建者である藤原不比等の娘光明皇后の発願で建立された。その後5回の焼失・再建を経て、現在の塔は応永33年(1426)頃に再建された。日本で2番目に高い塔で、古都奈良を象徴する塔であると評される。

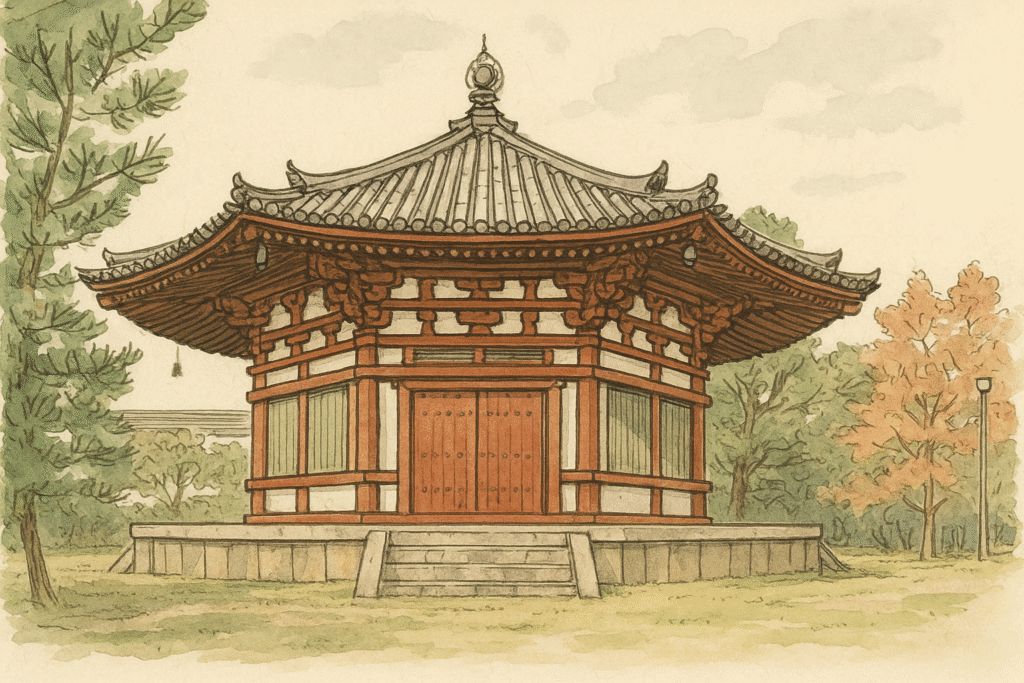

次に北円堂。

日本に現存する八角円堂のうち、最も美しいと賞賛されるこの堂は、興福寺の創建者藤原不比等の1周忌にあたる養老5年(721)8月に元明・元正天皇が、長屋王に命じて建てさせたものである。

そんなに美しい建物を見たい!?と思われるかもしれないが、残念ながら写真を撮り損ねてしまった…反省

そして、南円堂。

この堂は弘仁4年(813)、藤原冬嗣が父の内麻呂を追善するために建立した。現在の建物は創建以来4度目のもので、寛政元年(1789)に再建された。

内陣には本尊の不空羂索観音菩薩坐像を中心に、四天王立像、法相六祖坐像が安置され、これらは全て慶派仏師の康慶一門による制作とされている。

さらにさらに、三重塔。

康治2年(1143)に崇徳天皇の中宮の皇嘉門院聖子が建て、治承4年(1180)に焼失し、間もなく再建されたと言われている。北円堂と共に興福寺で最古の建物。木割が細く軽やかで優美な線を醸し出し、平安時代の建築様式を伝えている。

最後に、興福寺に来たら、奈良公園に行って鹿と戯れるのも悪くない。

初めて奈良に来た私にとっては、鹿がたくさんいることに驚きであった。鹿せんべいも売っているので、それをあげると鹿と仲良くなれるかも♪

ちなみに、動物が少し怖い私としては、遠くから見て楽しむのが正解だった。どうやら、鹿の角で突かれるケースもあるようなので、そこら辺は気をつけて欲しいと思う。

まとめ

興福寺の魅力は伝わったであろうか!?

境内全体としては、きれいに整備されているような印象を受けた。個人的にではあるが、自然豊かで落ち着いた雰囲気のお寺が好きなので、その点についてはポジティブな印象を受けなかった。

しかし、歴史を学び、仏像などにも興味を持ち始めた私にとっては、国宝館などで貴重な作品を見ることができたので、とても満足であった。

結論としては、奈良を訪れるのであれば、興福寺に寄って損はないと感じる。特に歴史に興味がある方にとっては、好奇心を刺激してくれる作品に溢れている。みなさんにも是非貴重な国宝や重要文化財を間近でご覧いただければと思う。

コメント