新薬師寺の境内を巡った後、白毫寺へと向かう。その日はもう疲れが溜まっていたので、正直なところ帰ってもいいかなぁと思っていたが、せっかく奈良に来たし、もう少し頑張って白毫寺まで行くことにした。

しかし、この白毫寺というお寺は、これまで巡ってきた寺社と違った意味で魅力がある場所であった。個人的には訪れてみてよかったなぁと思える場所であったので、気になる方は最後までこの記事をお読みいただければ幸いである。

白毫寺とは?

奈良市東部の山並み、若草山・春日山に続き南に連なる高円山の西麓にある。高円と呼ばれたこの地に天智天皇の第七皇子、志貴皇子の離宮があり、その山荘を寺としたと伝えられる。

鎌倉中期に西大寺で真言律宗をおこし、多くの寺を復興した叡尊が当寺を再興整備したとされる。ちなみに、叡尊(1201–1290)は鎌倉時代の真言律宗の僧。戒律復興を掲げ、西大寺を中心に戒壇を設け多くの僧に授戒した。社会事業にも尽力し、橋や道路の整備、孤児救済などを行い「生き仏」と尊敬された人物です。

その後、明応6年(1497)の兵火や明治の廃仏毀釈など様々な困難に直面するものの、徐々に整備が進められ現在にいたる。

また、白毫寺は自然豊かなことでも知られている。春には椿などの花が彩り、秋は参道に紅や白の萩の花がこぼれ咲くなど花の美しさが際立つ、静かなお寺であるという特徴を持っている。

境内を散策

さて、白毫寺の境内に着いた。そこから随分と階段を上っていく。アラフォー男子なので、息を切らしながらやっとの思いで進んでいく…

階段を上っていくのは苦労したものの、その分景色がきれいである。下の写真のとおり、眼下に奈良市街を一望できる!!私はその景色を見て、心が広がるような感じがした。ここまで来て本当に良かったと思う♪

さて、境内を巡っていくと、宝蔵がある。こちらには、本尊である阿弥陀如来坐像(平安時代~鎌倉時代・重文)、地蔵菩薩立像(鎌倉時代・重文)など多くの重要文化財等が安置されている。

特に、私の印象に残ったのは、閻魔王坐像(鎌倉時代・重文)である。怖い顔をしていて、玉眼の目がぎろりとしている。こっちを睨みながら見ているのではないかと思えてしまうような迫力を感じる。

ここでせっかくなので、閻魔大王について紹介したい。

インドの「ヤマ(Yama)」という死者の王に由来すると伝わる。ヤマは死後の世界で人間の行いを裁く神で、中国を経由して日本に伝わる過程で「閻魔」と呼ばれるようになった。

人が死んだ後、冥界(地獄・あの世)でその生前の善悪を裁き、転生先(天、人間界、地獄など)を決める裁判官の役割を担っている。

日本では「十王信仰」という形で広まり、死後7日ごとに登場する王の一人が閻魔大王である。特に「七日目の裁判」を担当する重要な存在とされる。

他にも、石仏の道には、様々な石仏が並べられている。なんて言っていいか分からないが、古い石仏が並べられている様子を見ると、心が揺さぶられる感じがする。何か懐かしいような、もの悲しいような…うまく言語化できないが、古い石仏がなんとなく私の心にひっかかるのである。

また、12月の終わりなので、紅葉の時期は終わっていたが、モミジの葉っぱが散って、地面にモミジのじゅうたんが敷かれているような状態になっていたのも美しかった。

さらに、万葉歌碑もあるなど、歴史・文化の上でも見どころが満載であった。

まとめ

白毫寺はおまけみたいなものと考えていたけれども、仏像と景色のどちらの魅力も兼ね備えている素敵なお寺であった。やっぱり、実際に行ってみないと本当の魅力は分からないものである。

さて、これで興福寺から始まった一日の散策も終了である。帰りはさすがに遠いので、バスを使う。白毫寺を出て、西の方にしばらく歩いて行くと、高畑住宅のバス停があるので、そこからバスに乗ってJR奈良駅に向かうことにした。一応、その途中に白毫寺のバス停があるが、バスの便が悪いので使わなかった。

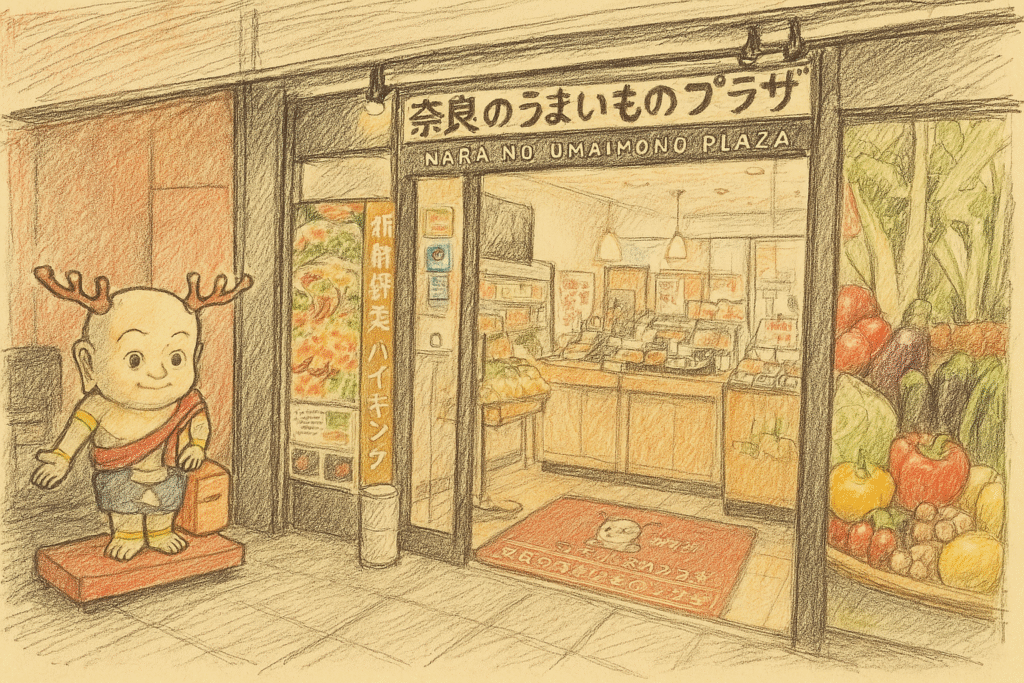

なお余談であるが、2日目の夕食は、奈良駅に入っている「ならうまいものプラザ」という店にした。奈良産の食材などを売っているところで、奥の方に食堂がある。せっかくだから奈良を感じられるものを食べたいなぁと思ったのが、選んだ理由である。

注文したメニューはハンバーグである。奈良産の様々な野菜が所狭しと皿に乗せられている。ただ、ハンバーグが小さかったので、女子向きかもしれない。肉をがっつり食べたいアラフォー男子には物足りなさもあった。まあ、野菜も大好きだからいいんだけどね。食べるところに迷ったら、試してみるのも悪くないと思う。

コメント