薬師寺の散策が終了したので、そのすぐ北に位置する唐招提寺へと向かっていく。大体10分くらい歩いたであろうか、唐招提寺の入口に到着した。こんなに近くにあるのだから、観光客としてはどちらの寺も訪れるのが正解だと言える。

これまでのブログ記事で、奈良観光で一番行ってみてよかったお寺は法隆寺であると書いているはずだが、私の評価ではこの唐招提寺は2番目ではないかと思っている。

それでは、唐招提寺についてご紹介していく。その歴史的価値、自然と融合した境内の美しさを感じていただけたら幸いである。

唐招提寺とは

唐招提寺といえば、鑑真和上によって創建されたことで有名である。そのため、彼の人生を振り返りながら説明をしていく。

鑑真は688年に中国揚州で誕生、14歳の時、揚州の大雲寺で出家した。その後、中国でも名が知られるような僧へと成長を遂げていく。

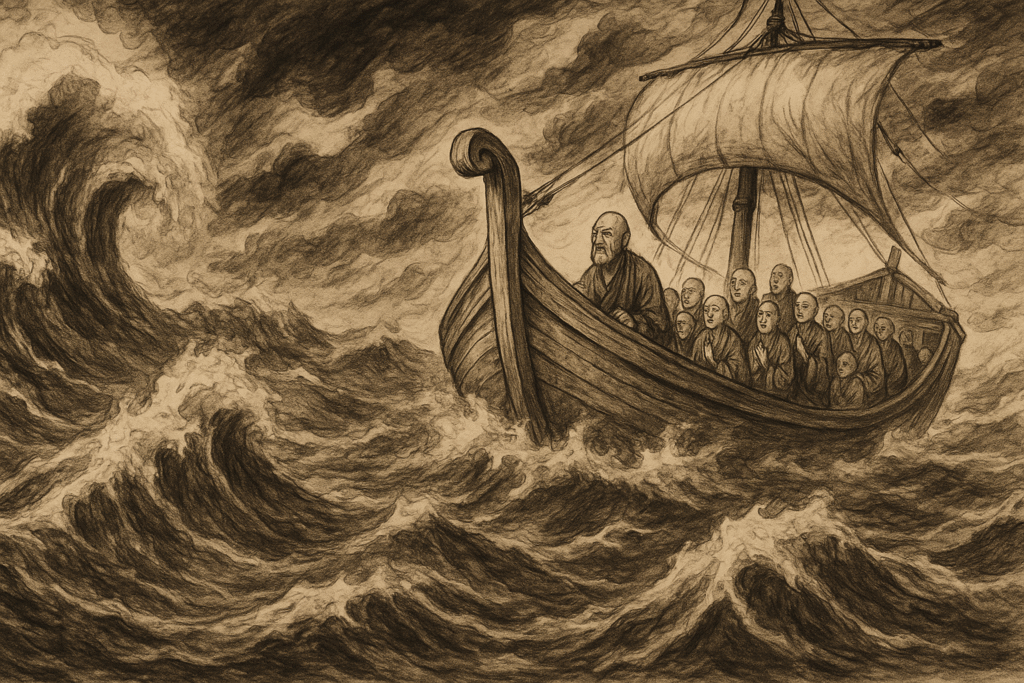

742年に日本からの熱心な招きに応じ、渡日を決意したが、当時の航海は極めて難しく、まさに命懸けであった。普通の人であれば、航海したことを後悔するほど厳しい旅だった…

日本への航海は5度の失敗を重ね、鑑真は盲目の身となってしまった。しかし、彼の意志は堅く、753年12月、6度目の航海で遂に来日を果たした。

翌年鑑真は、東大寺大仏殿の前に戒壇を築き、聖武太上天皇をはじめ400人程の僧俗に戒を授けた。これが日本初の正式受戒である。鑑真は東大寺で5年過ごした後、758年に大和上の称号を受けた。それに加えて、天平宝字3年(759)に、戒律の専修道場を創建した。これが現在の律宗総本山唐招提寺のはじまりである。

なお、唐招提寺も1998年世界遺産に登録された。

境内を散策

唐招提寺に到着すると、まず南大門を通ることになる。こちらは、昭和35年(1960)に天平様式で再建されたもので、五間の中央に三扉とする、切妻造りの建物である。

金堂(国宝・奈良時代)

南大門をくぐっていくと、目の前には金堂が圧倒的な存在感を放っている。豊かな量感と簡素な美しさを兼ね備えた天平様式の建物である。正面に並ぶ8本のエンタシス列柱の吹き放ちは、遠くギリシャの神殿建築技法がシルクロードを越え、日本まで伝来したことを想像させる。

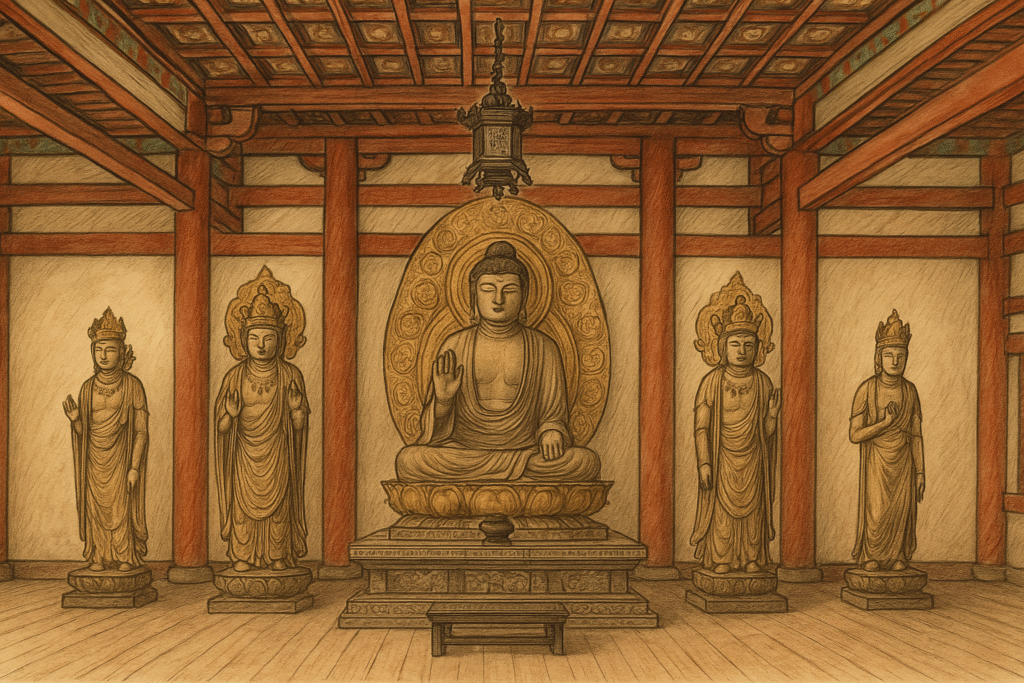

内側の様子もすごい!!廬舎那仏を中央に巨大な三尊(国宝)が居並び、薄暗さもあって神秘的な雰囲気を醸し出している。

本尊の脇士には等身の梵天・帝釈天(国宝)が従い、四隅には四天王立像(国宝)が諸尊を守護している。これら九尊がつくり出している世界観は見る人を魅了せずにはいられない。

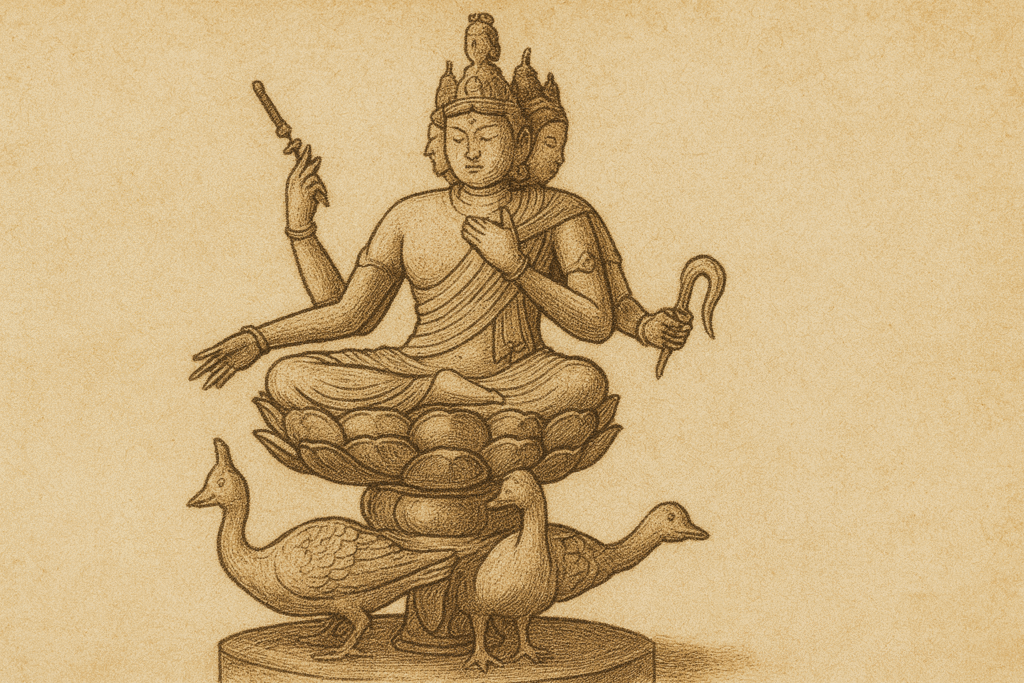

ちなみに、梵天の由来は、サンスクリット語で「ブラフマー(Brahmā)」と呼ばれる神格。インド古代のバラモン教の最高神のひとりで、世界の創造神。仏教においては、釈迦が悟りを開いたとき、説法を始めるように勧めた存在として登場。仏法を守護し、人々に仏の教えを伝える役割を担う。智慧や創造性、また仏教に帰依する人々を守護する力を象徴する。

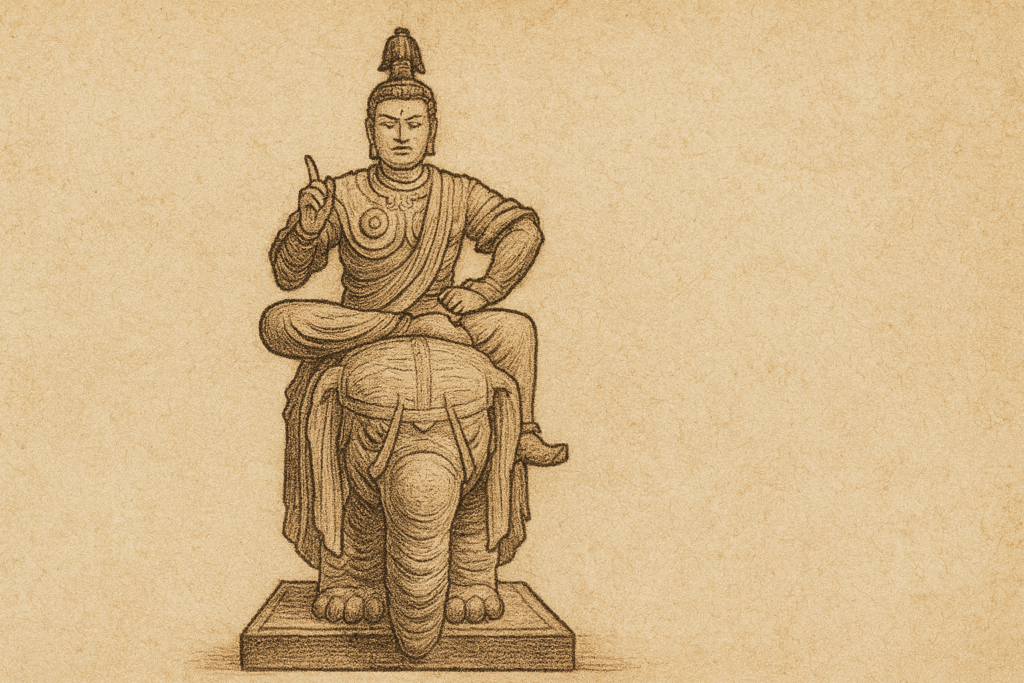

一方、帝釈天の由来は、サンスクリット語で「インドラ(Indra)」。古代インドの雷雨と戦いの神。仏教においては、須弥山の頂上・忉利天(とうりてん)の主であり、天界の帝王。釈迦の説法を助ける護法神として知られる。勇気、戦い、正義の守護。また雷雨や豊穣も司る。

開山堂

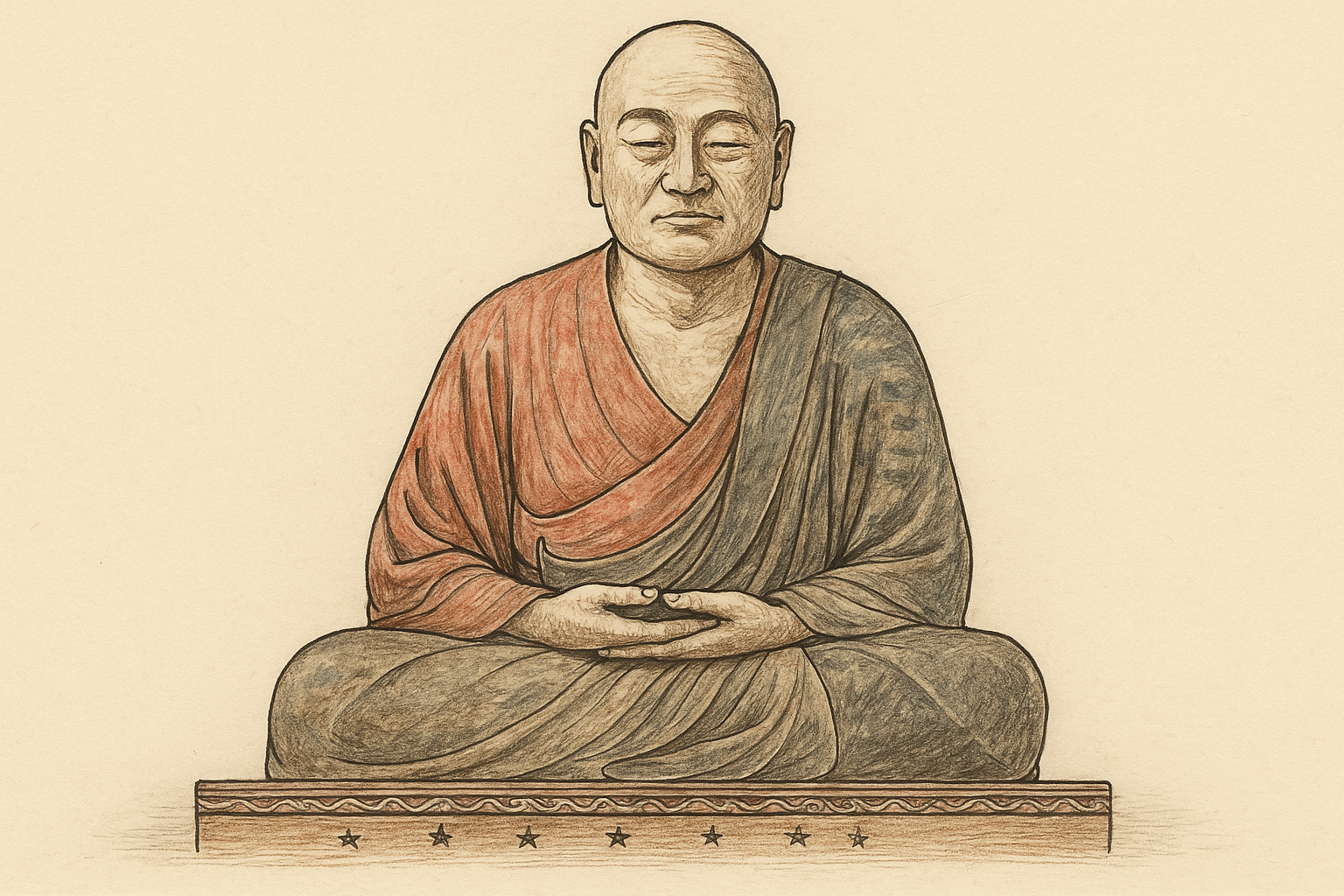

こちらの開山堂には、肖像彫刻の傑作といわれる鑑真和上坐像(国宝)を忠実に模した平成お身代わり像が安置されている。なお、本物の像は、御影堂に安置されており、6月5日~7日のみ見ることができる。いつか本物も見てみたいものだ。

鑑真和上御廟

境内の北東の奥まった静かな場所に位置する。本当に自然豊かで落ち着いた雰囲気であった。同時期の高僧の中では唯一、1250年の長きに渡って参拝する人が途絶えない。それほど鑑真という人物の人間性の高さ、そして彼が日本という国にもたらしたものの大きさをうかがい知ることができる。

経蔵と宝蔵(国宝・奈良時代)

先ほどご紹介した金堂の東側に並んで建つ校倉様式の建物で、北に位置し一回り大きい方が宝蔵。南にある小さい方の経蔵は、唐招提寺が創建される以前にあった新田部親王邸の米倉を改造したものといわれ、日本最古の校倉である。

ちなみに、校倉造とは、古代建築様式の一つであり、柱を用いないで、断面が台形や三角形の木材を井桁に積み上げて壁にしたもの。オシャレな見た目だけど造るのが大変そうだなぁと素人ながらに感じた。

句碑や歌碑

松尾芭蕉の句碑が開山堂手前にある。これは、貞享5年(1688)ここで、鑑真和上坐像を拝した際に芭蕉が詠んだとされる。

「若葉して御目の雫拭はばや」

また、北原白秋の歌碑も残されている。このように、歴史で学んできた偉人たちが唐招提寺を訪れ、インスピレーションを受けてきたことが見て取れる。

勉強不足で、彼らの作品を良く知らないので、今度じっくり読んでみたいと思う。

境内の美しさ

唐招提寺の境内は自然と融合しており、とても美しい。個人的には、このようなお寺が好きである。いくつか写真に撮ったので、この際共有したい。

まとめ

唐招提寺と鑑真に関わる歴史を学びつつ、美しい境内に感動し、仏像たちが醸し出す世界観に浸ることができた。とても充実した歴史散策ができたと言える。最初にも述べたが、唐招提寺は法隆寺に次いで、来てみてよかったと感じたお寺である。みなさんにも訪れることをおすすめしたい。

さて、本日の私の旅はまだ終わっていない。次の目的地である喜光寺へと北の方に向かっていく。奈良観光最終日、まだまだどんな出会いが待っているか楽しみである。

コメント