喜光寺の散策も楽しむことができたので、今回の奈良観光最後の目的地である西大寺へと向かっていく。喜光寺から北に向かって20分程歩いていくと、西大寺に到着することができた。

西大寺は、南都七大寺の1つとして栄えていた大寺である。今回の旅を締めくくるのに丁度いいかもしれない。最後の最後にどんな出会いがあるのだろうか!?

それでは、西大寺についてご紹介していく。

西大寺とは

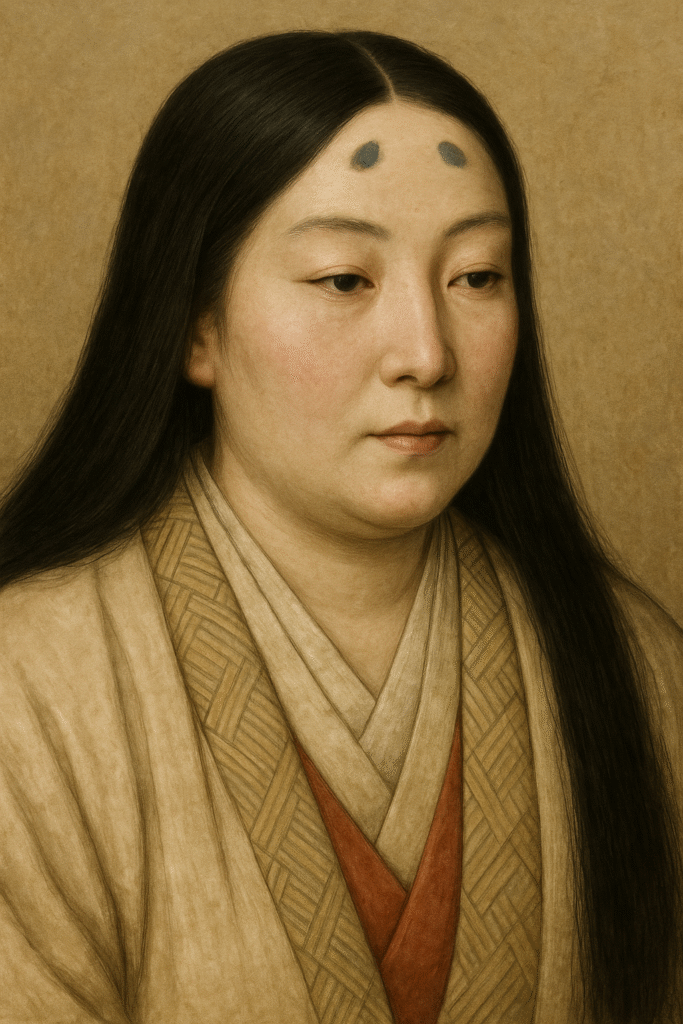

天平宝字8年(764)9月11日、藤原仲麻呂(恵美押勝)の反乱の発覚に際して、孝謙上皇はその当日に反乱鎮圧を祈願して、『金光明経』などに鎮護国家の守護神として登場する四天王像を造立することを誓願した。翌年の天平神護元年(765)に孝謙上皇は重祚して称徳天皇となり、誓いを果たして金銅製の四天王像を鋳造した。これが西大寺のそもそものおこりとされている。

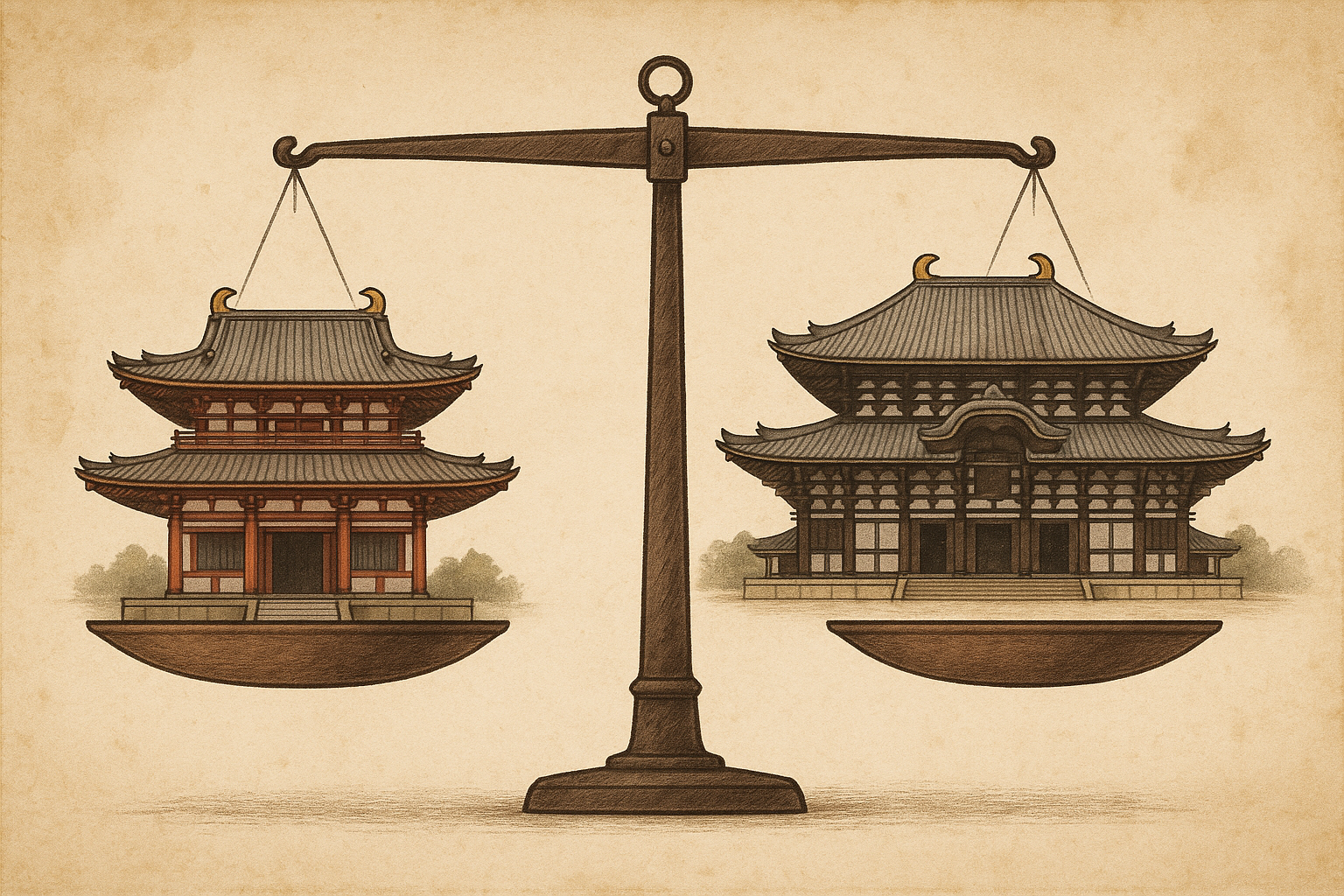

それを皮切りに、父の聖武天皇が平城京の東郊に東大寺を創建したのに対し、その娘に当る称徳(孝謙)女帝の勅願によって宮西の地に本格的に当寺の伽藍が開創されたのである。

創建当初の当寺は、広大な境域に、薬師・弥勒の両金堂をはじめ、東西両塔、四王院、十一面堂院などの百十数宇もの堂舎が甍を列ねた、南都七大寺にふさわしい規模であった。まさに、東の東大寺に対する西の大寺だったのである。

しかし、平安遷都後は旧都の寺として朝廷から次第に顧みられなくなり、また災害にも再三みまわれ、急速に衰退し、平安中期以降はかつての繁栄も見る影もなく一旦さびれてしまう。

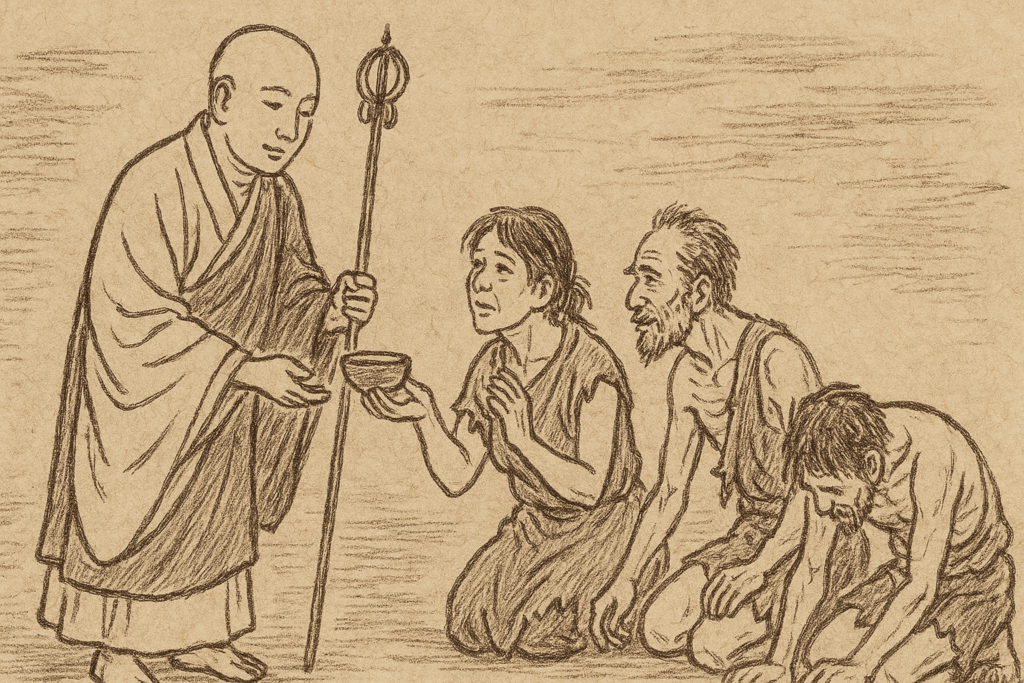

このように荒廃した西大寺を鎌倉時代半ばに再興したのが、叡尊上人(1201~1290)である。叡尊は文暦2年(1235)に当寺に入住して、「興法利生」をスローガンに戒律振興や救貧施療などの独自な宗教活動を推進し、当寺はその拠点として繁栄した。西大寺は叡尊の復興によって密・律研修の根本道場という全く面目新たな中世寺院として再生することになった。

その後、室町時代には文亀2年(1502)の兵火により多くの堂塔を失うことになったが、江戸時代になって幕府から寄進された300石の寺領の下で諸堂の再建が進み、ほぼ現状の伽藍となった。また近代に入ると明治28年(1895)6月に当寺は内務省から「真言律宗」として独立認可を得て、更に大戦後は新たな宗教法人法の下で全国九十数ケ寺の末寺を統括する総本山となり、叡尊の創始した密律不二の「真言律」の法灯・由緒を今日に伝えている。

境内を散策

今回は、西大寺の東門から境内に入ったので、まず四王堂の前を通ることになる。比較的こじんまりとした建物だが、中はどうなっているのだろうか。

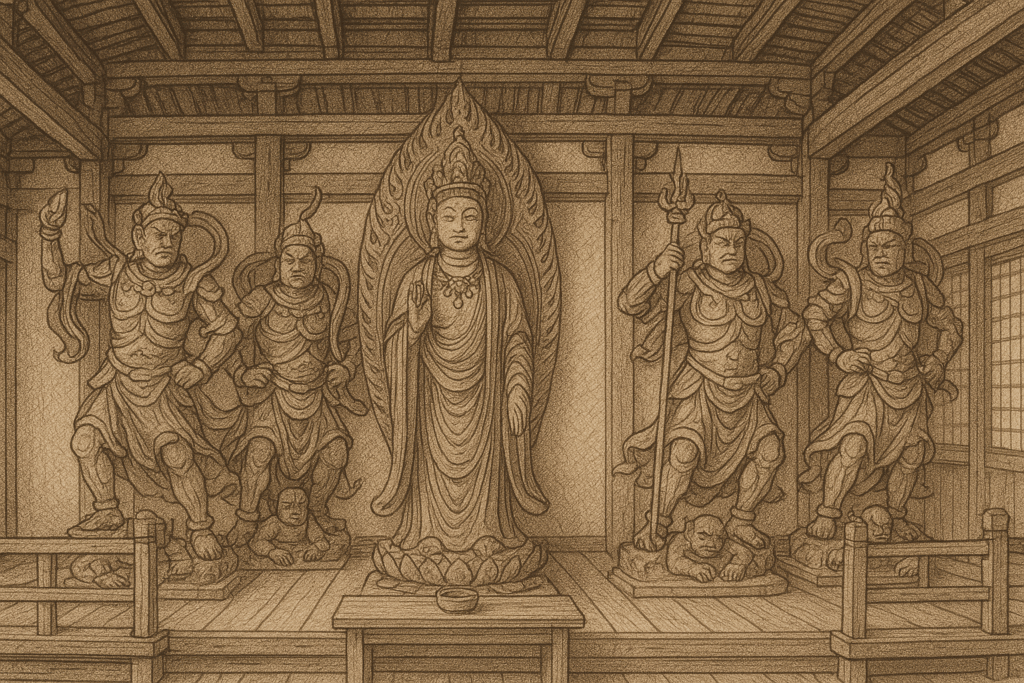

四王堂の中に入ってみると、その名のとおり四天王像(重文・室町時代)が安置されていた。今回は、四天王像だけではなく、それらに踏まれている邪鬼にも注目したい。四天王像が室町時代に造られたのに対し、邪鬼は奈良時代に造られており、創建当時の姿を伝えている。蛇足であるが、時代や地域によって、邪鬼の姿が全然違うので、注目すると面白い♪踏まれている変な妖怪みたいなやつとして片づけてしまうのはもったいない。

また、十一面観音立像(重文・平安時代)もかなりの存在感を放っている。

さらに、ここで注目すべきは、道鏡禅師像がまつられていることである。道鏡といえば、孝謙上皇(称徳天皇)に近づき政治を混乱させた悪僧とのイメージが強いが、当寺の創建が孝謙上皇に由来することから、孝謙上皇(称徳天皇)を支えて活躍した人物として扱われている。どちらの見方が正しいのか、それともどちらともいえるのか、それは意見の割れるところかもしれない。

四王堂の内部も見終わったので、お寺の中心に向かっていく。下の写真のとおり、よく整備されてきれいな境内であるとの印象を受ける。

本堂を発見する。こちらの内部に入ってみると、本尊である釈迦如来立像(重文・鎌倉時代)をはじめとした貴重な仏像等が安置されていた。

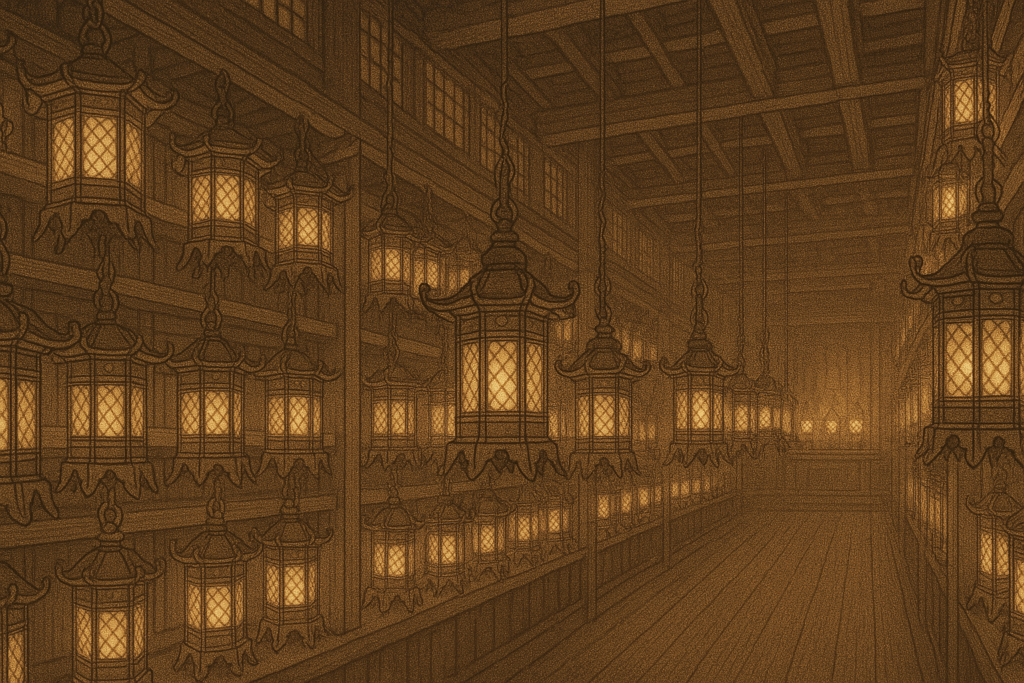

そして、何より、本堂内には無数の灯籠がある。どうやら300程あるようだが、それらが幻想的な雰囲気をつくり出し、別世界に来たかのような感覚にさせられる。これは、他の寺では見ない特徴なので、当寺を訪れた際には必見である。

さらには、本堂のすぐ西側にあるのが愛染堂とよばれる建物がある。叡尊上人の住房であった西室の跡地に、江戸時代の明和4年(1767)に京都の近衛家邸宅の御殿の寄進を受けて移築建立したものである。

内部には愛染明王坐像(重文・鎌倉時代)が小さい姿ながらも、生き生きとした様子で祀られている。注目すべきは、興正菩薩寿像(国宝・鎌倉時代)である。これは、叡尊のことであり、とても写実的なので、このような姿だったのかと想像してしまう。

また、愛染堂を出て右側を見渡すと鐘楼が見える。もともと摂津の多田院にあった鐘楼が、幕末もしくは明治の初めに当寺に移建されたもの。清和源氏の発祥の地に建立された多田院(兵庫県川西市)は、鎌倉時代に忍性が再興して以降、西大寺の末寺となり、明治の廃仏毀釈で寺院は廃寺となり、源氏五公をまつる多田神社となった。

なお、ここで出てきた忍性は、叡尊の弟子である。忍性にゆかりのあるお寺として、鎌倉の極楽寺が有名。特に、あじさいが咲く頃の境内が華やかで美しいため、機会があったら是非訪れていただきたい。

なお、極楽寺を訪れた際の記事はこちら!

初夏のあじさいも楽しむ歴史散歩3(成就院~極楽寺) | くま吉の歴史散歩ブログ

まとめ

これで奈良観光における寺社巡りが完了した。2泊3日で13カ所も巡る計画だったので、やり切れるか心配だったが、終わってみてほっとしている。ただ、今度奈良に来るときには、1カ所ずつ丁寧に回りたいなとも思っている。あとは、今回行けなかった飛鳥の方などをはじめとして、行ってみたいと考えている。

また、奈良観光の記録をブログでまとめてみたが、1月以上かかってしまった。英語版も含めると、たぶん2カ月かかる・・・その場で感じたことなどをいきいきと書いていきたいので、記憶が鮮明なうちに書ききることが課題である。そのため、事前の調査をもっと徹底すること、旅先でもまとめを少しずつ作るなどの工夫が必要だと感じた。

そんな課題だらけの旅であったが、非常に有意義であった。子育てをする父親としては、なかなか一人旅をすることなどできなかったが、たまにはこういうのも許されるのではないか。もちろん、普段からやりたい放題だと妻から反発を受けるだろうが…

今後は、引き続き鎌倉の散策を続けていくとともに、年末くらいには京都のお寺巡りを実施したいと考えている♪今回の課題を踏まえて改善しつつ、文章力や写真の腕前を向上させることで、多くの方に感動を届けられればとも思う。それでは

コメント