法起寺は、法輪寺を出て、東に真っすぐ10分程度歩いて行くと到着する。法輪寺からは結構近いが、法隆寺から歩き続けているので、体力的には結構きつかった。ただ、せっかく奈良に来たので、本日の最終目的地である法起寺も張り切ってまわっていきたい♪

法起寺と法輪寺は名前が似ていて近くにあるので、どうしても比較をしてしまう。法起寺は、世界遺産に登録されており、三重塔が国宝に指定されている。その点については、三重塔が国宝から外れた法輪寺を圧倒していると言える。ただし、仏像については、十一面観音立像(重文)の存在感はすごいものの、見どころはそこに限られる。

一方、法輪寺は仏像が充実していて、飛鳥時代や平安時代の仏像をはじめとして、バラエティーに富んでいる。

それぞれ、長所と短所があるので、せっかくだし、どちらも訪れるのが正解だと思う。

法起寺とは?

法起寺は、推古14年(606)に聖徳太子が法華経を講説していたとされる岡本宮を寺に改めたものだと伝わる。法隆寺、四天王寺、中宮寺などと共に、太子御建立七ヶ寺の一つに数えられる。

創建の由来については、聖徳太子が長子の山背大兄王に宮殿(岡本宮)を改めて寺とするよう遺言したことによるとされている。

この寺も、聖徳太子に縁が深いお寺なのである。

境内を散策

境内に入ると、まず三重塔に目がいく。

創建は慶雲3年(706)であり、現存する国内最古の三重塔である。建立後は、再三にわたる大修理が行われたため、建立当初の形式が明らかではないところがある。

しかし、全焼してしまった法輪寺の三重塔と違って国宝であることを考えると、大修理と全焼では天と地ほどの差があるといえる。

なお、境内を見渡すと、講堂(江戸時代)や聖天堂(江戸時代)がある。

現在の講堂は、法起寺僧真政圓忍という人物によって、元禄7年(1694)年に再建されたものである。

また、聖天堂は、歓喜天像を安置するお堂であり、法起寺創建時、この場所には金堂があったとされるが、いつ頃聖天堂が創建されたかは不明である。現在の御堂は、文久3年(1863)に法起僧順光によって再建されたものである。

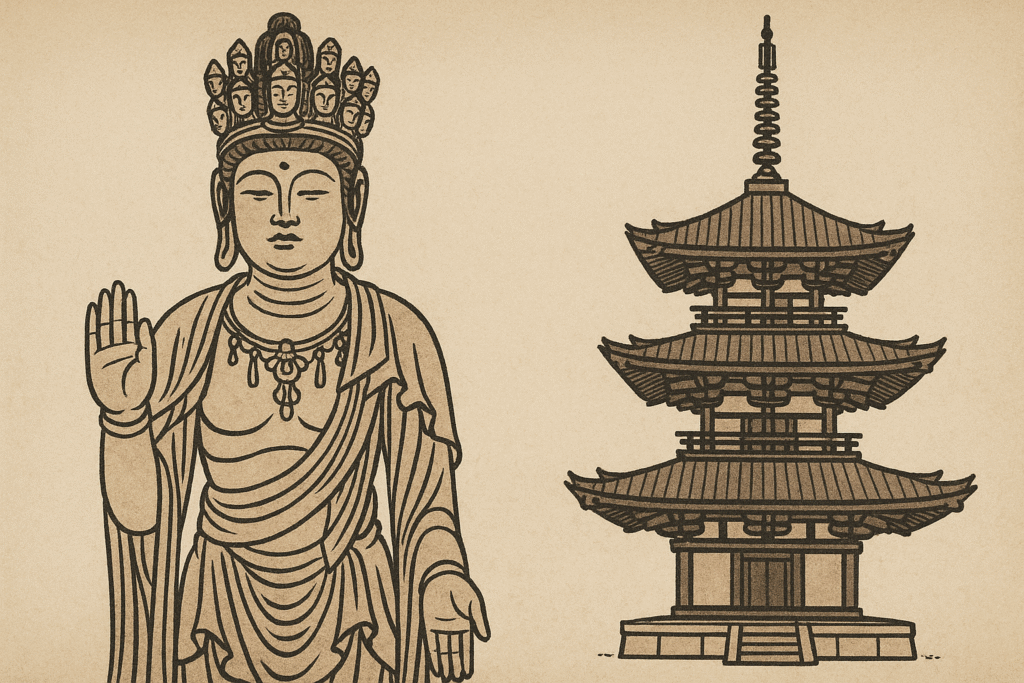

さらに、境内の奥に入っていくと、木造十一面観音菩薩立像(平安時代・重文)が収納庫に安置されている。

ガラス越しであるため、写真でどこまで伝わるか分からないが、すごい存在感を放っている。まさに造った方の魂が込められているように感じる。

幹部は杉の一材から彫出している。一本造りは、平安時代にはよく用いられていた方法である。

せっかくなので、少し離れたところからの写真も掲載しておく。

なお、十一面観音像とは、観音菩薩の一形態であり、頭の上に十一の顔を持つことからその名がついている。

本面(中央の顔)は、慈悲に満ちた穏やかな顔で、衆生を救済する観音の本来の姿である。頭上の十面について、正面に三面、左右に三面ずつ、背面に一面が配置されることが多い。表情は「怒り」「笑い」「慈悲」「瞋恚」など多様で、衆生のさまざまな苦しみに対応できることを示している。

中国から伝わり、日本では奈良時代以降に盛んに造像された。有名な例として、奈良・長谷寺の十一面観音立像などがある。イメージした画像を作ってみた♪頭上の顔は多くなってしまったが…

まとめ

これで、奈良観光1日目のコースは全て完了した。

法隆寺から始まり、中宮寺、法輪寺、法起寺と随分歩いた。少し前まで風邪で寝込んでいたため、体力的には限界に近かったが、初めての奈良ということもあって、強い充実感に満ちている。本当に来てよかったと改めて感じている。

ただし、聖徳太子や飛鳥時代などについて、勉強不足を痛感したので、またしっかりと歴史を学んで出直したいと思っている。

なお、帰りは法起寺前にバス停があり、JR奈良駅まで一本で辿り着くことができた。ただし、本数が多くないようだったので、計画をしっかり立てるのが大事だと思われる。綿密な計画を立てるのを面倒くさがる私が言うのもなんだが…

蛇足的な話であるが、その日の夜ごはんは、奈良駅近くにある「半蔵」という店にした。おでんと串カツがおいしい店ということで、それらを頼んでみた。ビールとの相性も良く、とてもおいしかった。一人で店を訪れたものの親切に対応していただけて、居心地がよかった。そして、寒い日だったこともあり、おでんの暖かさが身に染みた♪奈良駅周辺で食べる場所に迷ったら、是非検討していただきたい!

コメント