春日大社から「中の禰宜道」を通って、また市街地に出ると、新薬師寺の近くまで行ける。

さすがにお腹が空いてきたので、新薬師寺近くの「ろくさろん」というお店で大和カリーを食べようと考えていた。ところが、店の中を覗いても誰もいない…開いているのか?閉まっているのか?休みの日ではないはずではあるのだが。結局恥ずかしがり屋な私はその店を諦めた…

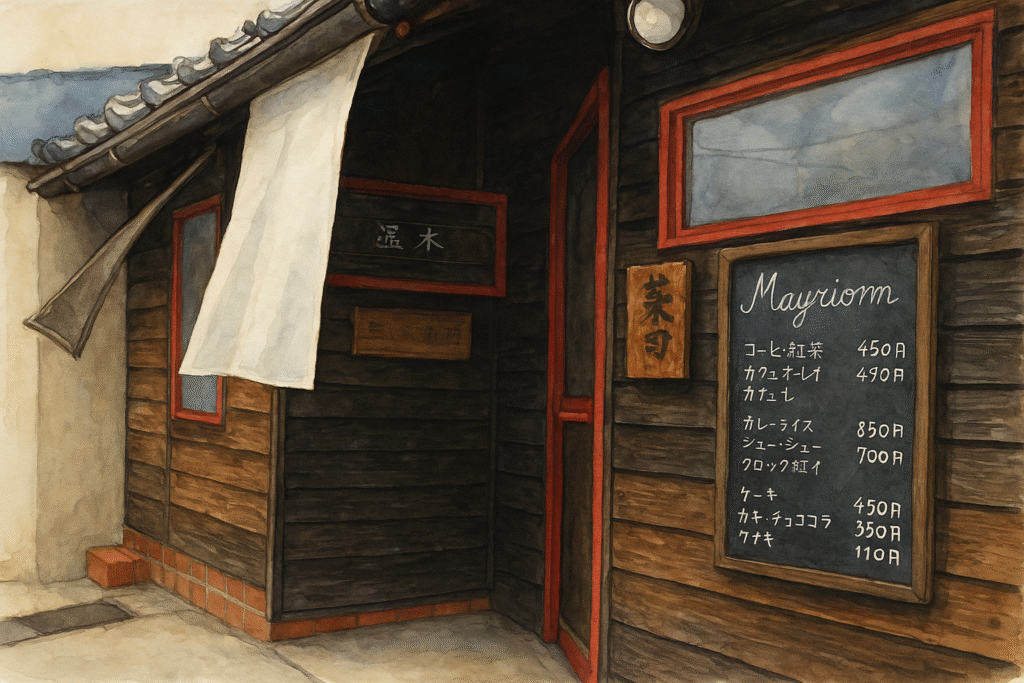

そこで、少し歩いて「みりあむ」という喫茶店に辿り着いた。

こじんまりとした店舗であるが、お客さんは満員であった。地元で人気のお店なのだろうか!?私はそこでカレーを頼んだ。正直に言うと、私にとってはかなり辛いことに加え、独特の味で口には合わなかった。ただ、本格的なカレーかと思うので、その人の好みに大きく左右されるのだろう。好きな人にはハマるような味だと感じた。そして、カレーにヨーグルトやレーズンも添えてあったのも珍しい。いや、ヨーグルトはインドカレーとかでよくあるかも!?とりあえず、みなさんにも是非試していただければと思う。

何はともあれお腹を満たしたので、満を持して新薬師寺へと向かった。

新薬師寺とは?

天平19年(747)、聖武天皇の病気平癒を祈願して、光明皇后によって創建された。

新薬師寺の金堂には、七仏薬師がまつられていたが、その金堂は平安時代、応和2年(962)の台風により倒壊し、現存していない。どうやら、現在の本堂よりも西方約150mやや南寄りにあり、東西に60m程度あるなど、横幅が長かったようだ。

鎌倉時代までに、東門、南門、地蔵堂、鐘楼などが建てられ、本堂を中心とした現在の伽藍が整備された。

境内を散策

南門から境内に入ると、まず正面に本堂が見える。

こちらは、奈良時代の建物であり、国宝に指定されている。本堂内には、薬師如来像、十二神将立像が安置されている。境内は、こじんまりとしていて、シンプルなので、こちらの本堂が当寺の絶対的な見どころとなっている。

特に、正面の扉のあたりなどレトロな感じで味わい深い。一通り外側から建物を眺めた後、中に入っていく。

・本尊 薬師如来坐像(奈良時代~平安時代初期・国宝)

本堂中央の円壇に安置されている新薬師寺の本尊。見た目は穏やかで力強く、ふくよかな姿をしている。右手は正面に手の平を向けており、「待て」のポーズに似ている。どうやらこれは、恐れを取り去る印相であるようだ。左手には、薬壺を持っている。これは、薬師如来の特徴である。

さて、薬師如来とはどういう仏なのだろうか?

薬師如来は、東方浄瑠璃世界の仏であり、菩薩として修行していたとき、体から光を出して世界を照らすこと、人々の不足を満たすこと、病気を癒すこと、正しい道に導くこと、災難を取り除くことなど、十二の願い事をたてたと伝わる。

体がふくよかなこともあって、存在感が溢れている。それでも、何か人の心を落ち着かせてくれる雰囲気がある。不思議な魅力のある像であると感じた。

新薬師寺 公式ホームページ 薬師如来

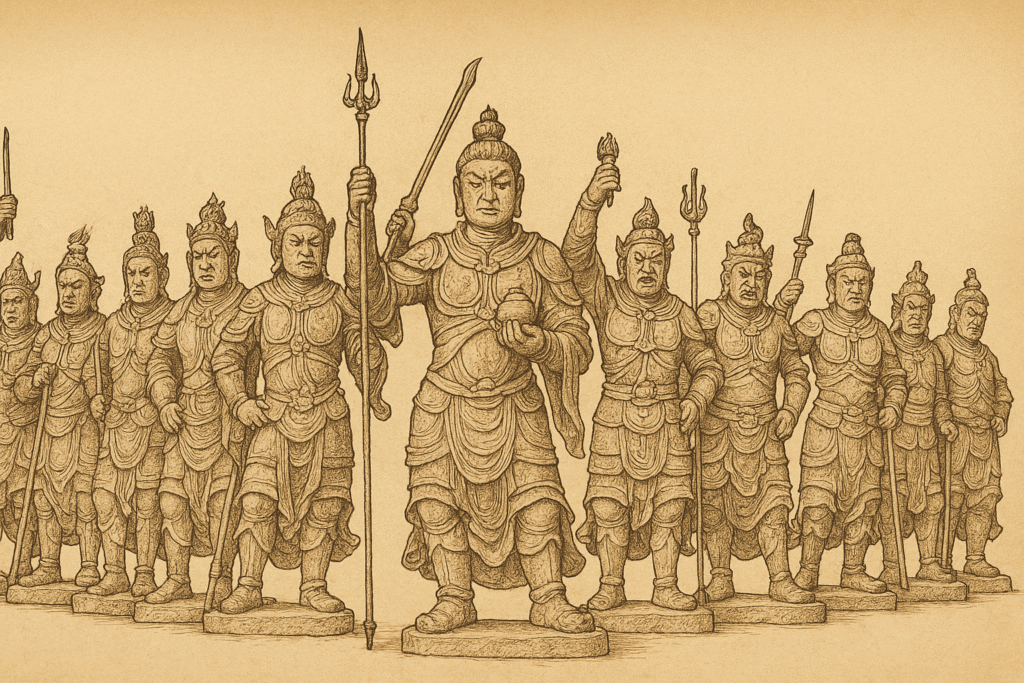

・十二神将立像(奈良時代・国宝)

薬師如来は両脇に日光と月光の2菩薩と、さらにこれらを守る12の武将・十二神将を従えている。十二神将とは、薬師如来の世界とそれを信仰する人々を守る対象で、1体に7,000人の部下を率いているといわれている。

なるほど、そのため薬師如来を真ん中に置き、その周りに十二神将を配置しているのかと納得。やっぱり、仏像の配置などはよく考えられている。それにしても、みんな怖い顔をしている!

なお、こちらの像は、我が国、最古最大の十二神将像である。十二の方角を守っていることから、干支の守護神としても信仰されている。自分の干支に該当する像がどれか探してみるのも面白い♪

新薬師寺 公式ホームページ 十二神将

また、本堂の他にも、石仏群や地蔵堂なども味があるので、是非注目していただきたい。

まとめ

新薬師寺は、その日に訪れた大規模な寺社と比べると小規模であるため、気楽に巡ることができた。小規模といえども、国宝を多数安置していて、その中でも十二神将立像も珍しいので、満足のいく内容であった。

さて、次は本日の最後の目的地である白毫寺へと向かう。自分の中では、近くなのでおまけでいくような意識ではあった(失礼すぎてすみません)。でも、もしかしたらすごい出会いがあるかもしれないと期待しない訳でもない。旅とは得てしてそういうものだから。

コメント