こんにちは!くまきちです!

3月上旬の梅の花が旬を迎える頃に、鎌倉駅からちょうど東側に位置する光触寺を訪れました。鎌倉駅から東といっても、一度北(鶴岡八幡宮の方)に向かってから、南東方面に歩いて行きます。しかもかなりの距離です。こじんまりとした境内であるため、光触寺単体で歴史散歩するのはちょっともの足りないかもしれない。

おすすめは、鎌倉駅からバスで、光触寺近くまで行って、歩いて鎌倉駅に戻りながら、浄妙寺や杉本寺などを巡るコースです♪私は往復歩いたので、へとへとになりました…片道バスでもなかなか遠いので、心して訪れた方がいいと思います。

それでは、光触寺について、ご紹介していきます!!

光触寺とは?

一遍上人が弘安元年(1278)に創建したとされる時宗の寺。

場所は、鎌倉駅から東の方にあり、片道3kmほどの距離です。歩くと50分くらいかかるため、普段歩き慣れている私でも往復歩くのはきついと感じました…

本尊は、阿弥陀三尊で、中尊の阿弥陀如来像は「頬焼阿弥陀」として知られている。さらに、本堂前の「塩嘗地蔵」にも注目したいところです。それぞれ伝説が残されているので、古の世界に思いを巡らせながら境内を散策するのも面白い。

一遍とは?

時宗の開祖。伊予(現在の愛媛県あたり)の武将である河野氏の出身。

肥前(現在の佐賀県あたり)の清水寺の僧である華台に師事し、12年間浄土教の研鑽に励む。その後、紆余曲折を経て、大阪の四天王寺を訪れ、名前を「一遍」と改名するとともに、人々を救うための札(念仏札=賦算)を配り始めます。

札を配っていた一遍ですが、熊野本宮に参籠した際に、次のような神勅を受けたと言われています。

「あなたが勧めるから往生できるのではない。阿弥陀仏の力で往生できるのであるから、念仏の信不信、また人の浄不浄を選ばず札を配るように」

このように、信じているか否かに関わらず札を配るというのが、一遍を理解する上で重要なポイントとなります。

また、一遍は「踊り念仏」を始め、遊行を16年ほど続けた後、51歳で亡くなりました。

境内を散策

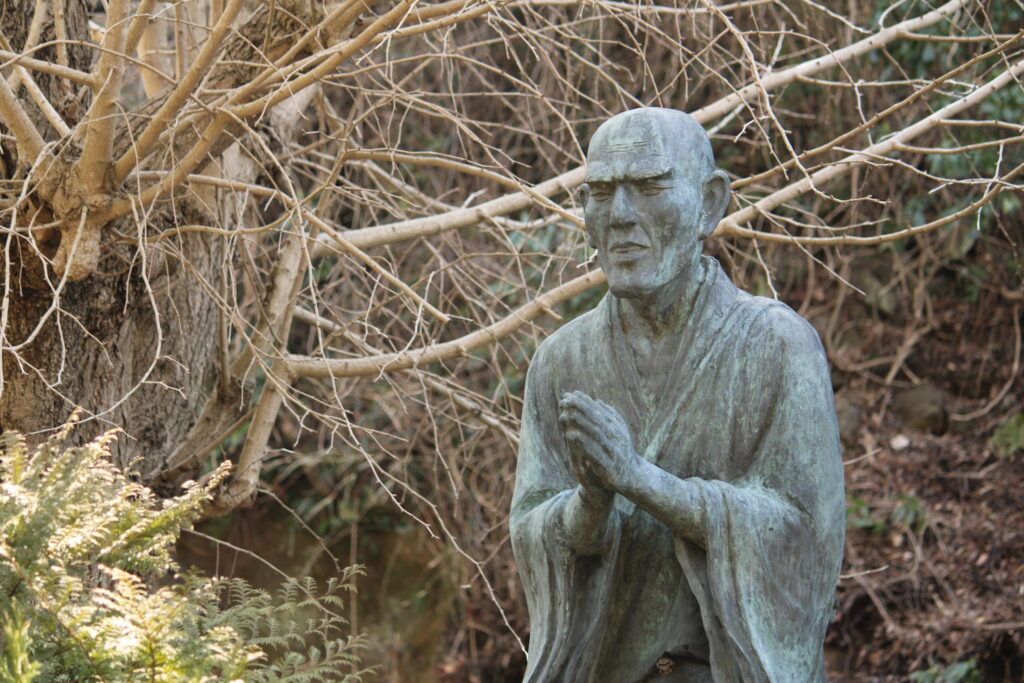

境内を覗いてみると、正面に一遍上人像があります。全体的には、こじんまりとしていると言えます。

真っすぐ進んでいくと、左手に本堂が見えます。本堂には本尊である阿弥陀如来三尊が祀られています。特に中心にある阿弥陀仏は、天才仏師・運慶作と伝わるとともに、「頬焼阿弥陀」として知られています。

また、阿弥陀如来の由来を書いた絵巻「頬焼阿弥陀縁起」には、次のような伝説があります。以下、光触寺のHPから引用します。

「町の局という富裕な女性が、運慶に阿弥陀如来像の製作を依頼し、持仏堂に安置して、日々礼拝していた。ある時、失せ者のことで万蔵法師が町の局に焼きごてをつけられたが、その焼き物は万蔵にではなく本尊の阿弥陀如来についた。阿弥陀様が身代わりとなって頬に焼印を受けたことに霊験を感じた町の局は、岩蔵寺を建立し、そこに阿弥陀仏を安置した。その後、本堂に縁のある者はすべて往生を遂げた」

なかなか興味深い伝説ですね。私は一昨年、子供とプールに行ってものすごく日焼けしてしまい、皮膚に染みが残ってしまったので、身代わりになってくれるような仏像があると嬉しいのですが…

さて、他にも「塩嘗地蔵」として知られるお地蔵さんもいます。こちらも伝説が残っています。

昔、六浦の塩売りが朝比奈峠を越えて鎌倉へ来るたびに、お地蔵様に塩をお供えしていました。しかし、いつも帰りには塩がなくなっているので「地蔵が嘗めたのだろう」という伝説から「塩嘗地蔵」と言われる名高い地蔵尊になりました。

この伝説を聞いて思ったのは、「塩が盗まれただけじゃない!?」ということです。実際のところは良くわかないですが、伝説は伝説で尊重したいなぁと感じています。

また、3月上旬は梅の花が咲く季節であり、当寺も少ないですが梅の木が存在し、きれいに花を咲かせていました。白もピンクもなかなかいいですね♪

まとめ

いかがでしたでしょうか!?

鎌倉観光に来る方はたくさんいると思いますが、光触寺まで足を伸した人はあまりいないのではと思っています。

ただ、歴史を学ぶ中で、一遍や運慶に興味を持った方などには是非訪れていただきたいです。最初におすすめしたコースで、浄妙寺や杉本寺にも寄って、鎌倉の雰囲気を感じながら駅へと戻っていくのも良いのではないかと思います。

コメント