みなさん、こんにちは!くま吉です!

いよいよ「運慶」展が、上野の東京国立博物館で開催されます。期間は、2025年9月9日(火)~2025年11月30日(日)です。私は、早速初日に訪れました♪

普通の平日なので人はいるかなぁと思っていましたが、結構賑わってました。運慶に対する関心の高さが伺えます。

そして、観覧料金は、一般ですと1,700円かかります。たった7軀の仏像のためにそれだけ払う人が多くいるのもすごいなぁと思います。値段が高いかどうかは、その人次第です。私は仏像に興味を持っています。特に、運慶の仏像を追っているので、値段相応に楽しめましたが、あまり仏像に興味がない方にとっては、高いと言えます。

前置きが長くなりましたが、当展覧会についてご紹介していきます。

なお、運慶について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

知ると10倍歴史散歩が楽しくなる 仏師・運慶 | くま吉の歴史散歩ブログ

企画展の概要

この展覧会はどのようなものなのでしょうか?

奈良にある興福寺の北円堂は、本尊の国宝 弥勒如来坐像と両脇に控える国宝 無著・世親菩薩立像が、鎌倉時代を代表する仏師・運慶晩年の傑作として知られています。

本展では、弥勒如来坐像、無著・世親菩薩立像に加えて、かつて北円堂に安置されていた可能性の高い四天王立像を合わせた7軀の国宝仏を一堂に展示し、鎌倉復興当時の北円堂内陣の再現を試みる特別な企画となっています。

さて、1つずつご紹介していきます♪

弥勒如来坐像

弥勒如来とは、仏教において未来にこの世に現れるとされる仏のことです。現在の仏である釈迦如来の入滅後、56億7千年後にこの世に現れ、人々を救済するとされています。随分と先の話ですね!!

弥勒は現在、天界で修行を続けており、人々が仏法を忘れた時代に再び降りてきて、弥勒仏となり衆生を導くと信じられています。この思想は、「未来仏信仰」と呼ばれ、インドから、中国、朝鮮、日本へと広まった。

なお、ついでの話になりますが、修行中の姿は弥勒菩薩であり、未来に悟りを開いた姿が弥勒如来なのです。菩薩と如来の違いは見た目にも現れます。如来は最も簡素で清らかな姿をしており、服装は質素で、装身具も身に付けていないのが一般的です。

一方で、菩薩は豪華な装飾を身に付けているのが特徴です。例えば、宝冠、耳飾り、腕輪などを見につけていたりします。

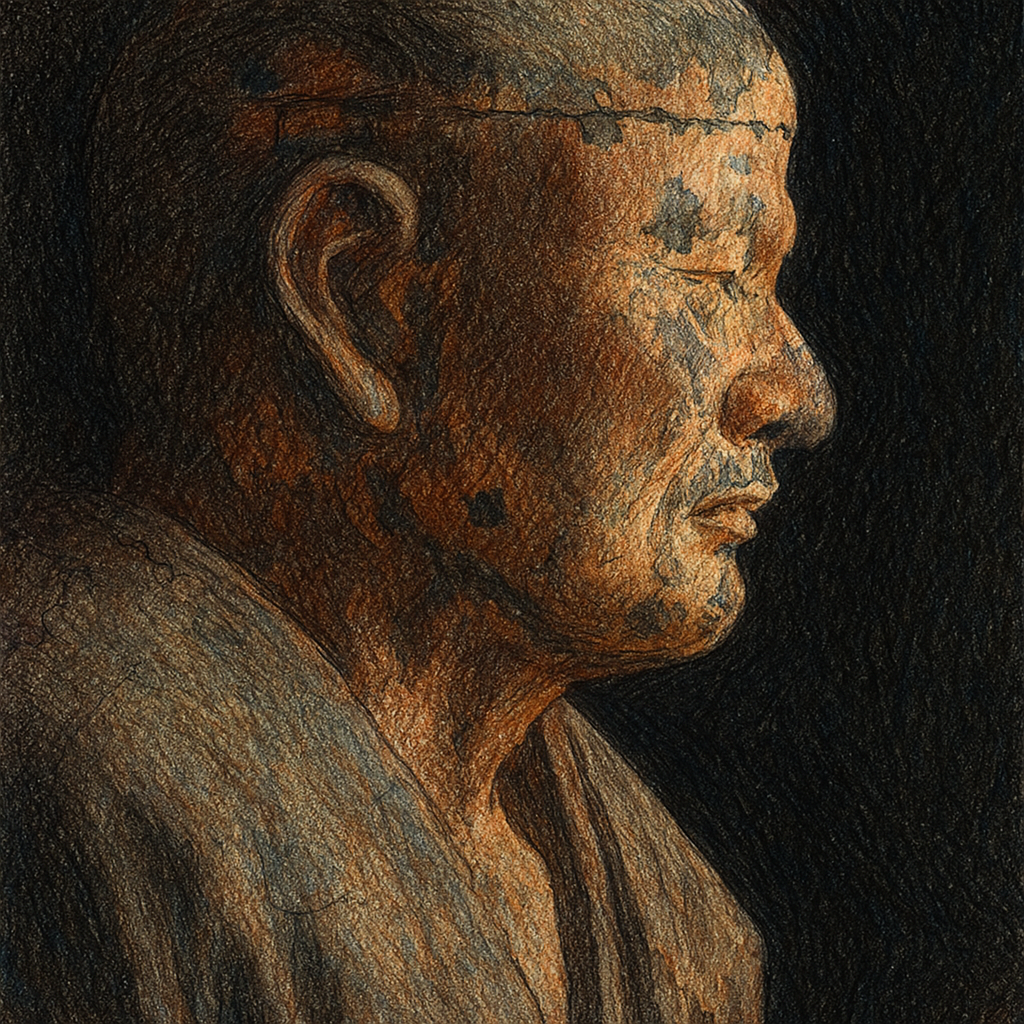

本展覧会の中心に安置されている弥勒如来坐像。静かなたたずまいですが、その中に生命力のようなものを感じる。なんか生き生きとしているので、声をかけたら返事をくれそうだとも思ってしまう。目も半分以上閉じているものの、うっすらと開いたその目に強く引き寄せられるような感覚を覚えます。さすが、天才仏師・運慶の作品!!

無著菩薩立像

無著菩薩とは、インド大乗仏教の重要な思想家であるアサンガが後に尊格化された存在であるとされています。伝承によると、無著は弥勒菩薩から直接教えを受けたとされています。長年修行しても覚れなかった無著が、ついに、弥勒菩薩に導かれて深い智慧を得たという物語があります。

無著菩薩と世親菩薩の感想をまとめてお伝えすると、なんかもの悲しさのようなものを感じました。ただ、その中にも不思議な存在感がある。そして、実際に生きているようなリアルさを感じる。そこにも、高い技術を感じ取ることができるのではないでしょうか。

世親菩薩立像

世親菩薩とは、無著菩薩の弟とされています。インドの大乗仏教を代表する高僧ヴァスバンドゥのことを指します。兄が唯識思想を築いたのに対して、彼はその思想を整理・要約し、理解しやすいようにしたとされています。

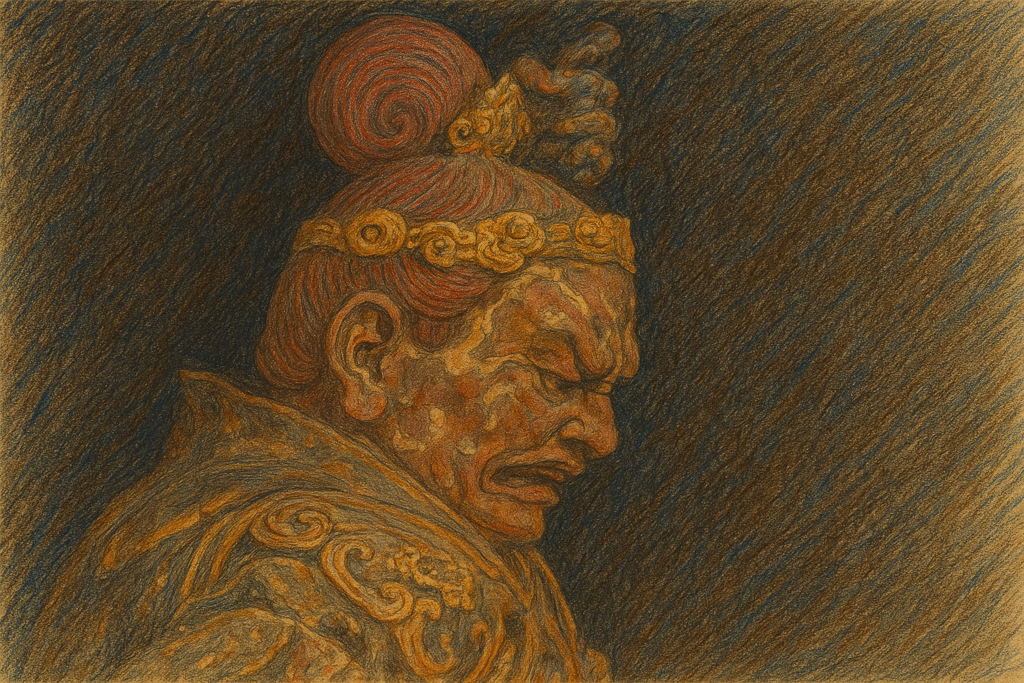

広目天

広目天とは、東西南北のうちの西方を守護する役割を担っています。智慧の神として知られ、特に「広い目(洞察力)」で世の中を見渡す存在です。持ち物としては、経典の巻物や筆などがあります。

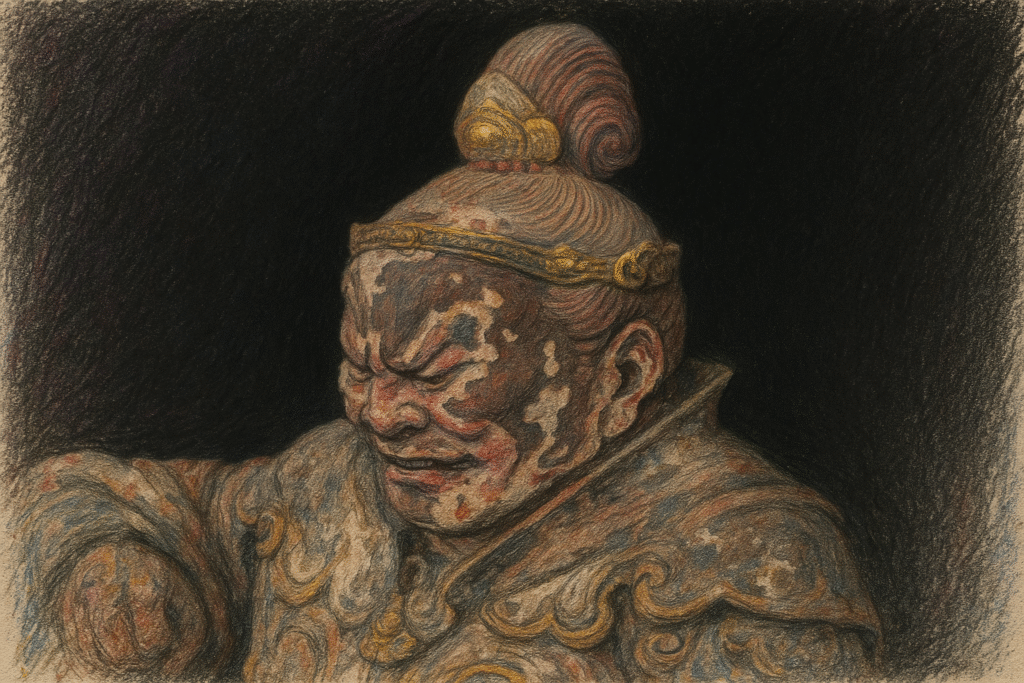

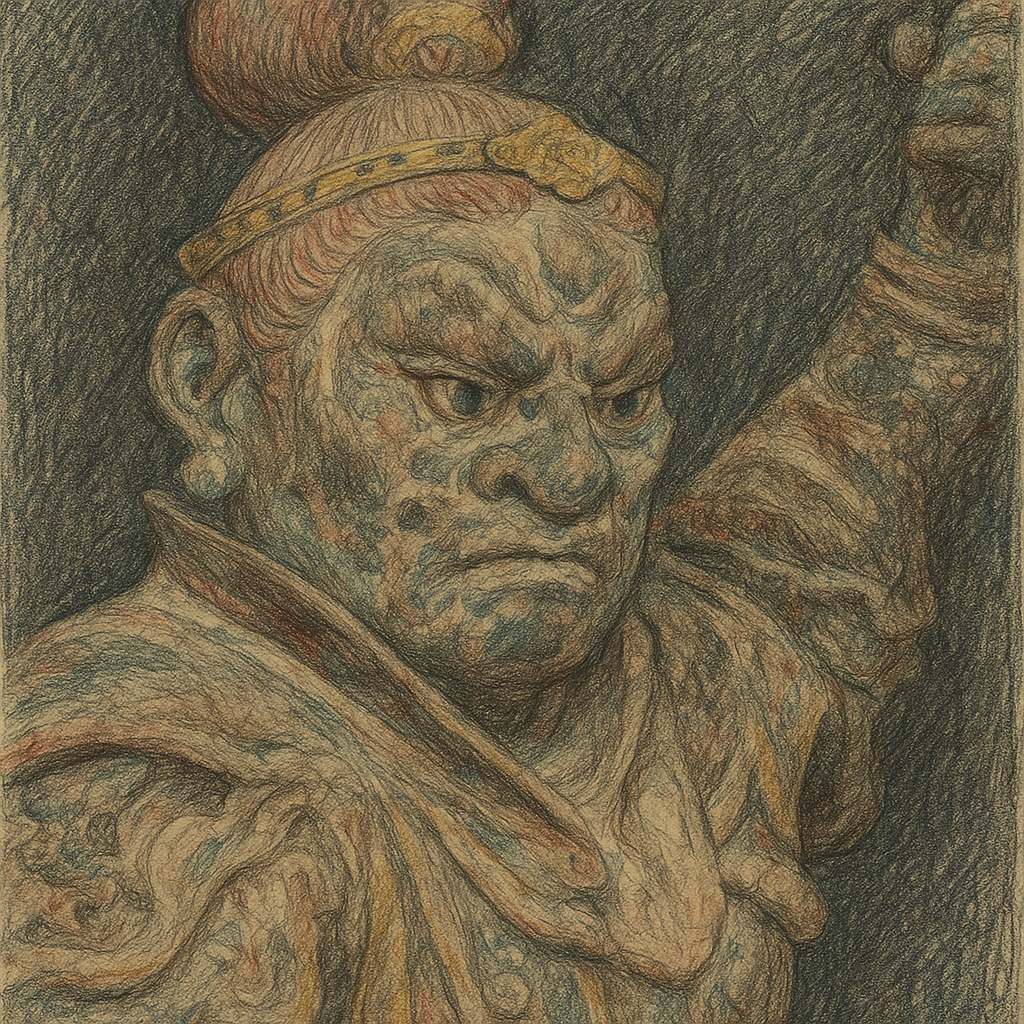

四天王全体の感想としては、力強く生き生きとしている様子でした。躍動感があり、動き出しそうな雰囲気を漂わせています。是非、みなさんもこの感動を間近で感じてみていただきたいです♪

増長天

増長天とは、南方を守護する役割を担っています。善を増し、悪を打ち払うことを象徴しています。甲冑をまとい、槍や戟を持ち、怒りの表情で悪を威嚇する姿をしています。

持国天

持国天とは、東方を守護する役割を担っています。「国を持つ=国家を守る」ことを象徴しています。武将の姿で甲冑をまとい、剣や戟を持つことが多いです。邪鬼を踏みつけて立つ姿で表現されることもあります。

多聞天

多聞天とは、北方を守護する役割を担っています。多きを「聞き」、人々を正しく導く、富・福徳の神としても崇拝されてきました。宝塔を手に持つ=仏法を守る象徴でもあります。

財宝神の性格を帯び、七福神の毘沙門天としても知られています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

やはり、ただ単に見に行くよりも、ある程度の知識がある状態の方が楽しめると思います♪その点については、本記事が参考になるのではないでしょうか。

そういえば、今回展示されている四天王像は、普段は奈良・興福寺の中金堂に安置されています。興福寺も見どころが多いお寺なので、訪れてみるのをおすすめします。

なお、興福寺を訪れた時の記事はこちらです。

05 藤原氏の権威と信仰の象徴|興福寺で出会う仏像と歴史の旅 | くま吉の歴史散歩ブログ

コメント